국토교통부(장관 원희룡)는 ‘건축물 에너지·온실가스 정보체계 운영규정’ 개정안에 대해 6월13일부터 20일간 행정예고한다고 밝혔다. 이를 통해 그동안 공공기관에만 제공해왔던 건축물에너지・온실가스 정보체계 전산자료를 탄소중립・녹색성장 기여 등을 위해 필요한 경우 민간기관도 활용할 수 있게 된다. 건축물 에너지·온실가스 정보체계는 건축물의 온실가스 배출량 및 에너지사용량과 관련된 정보 및 통계를 개발·검증·관리하기 위해 국토교통부가 구축한 정보체계로 그동안 정보체계에 구축된 전산자료는 공공기관만을 대상으로 제공돼 왔다. 그러나 최근 2050 탄소중립에 따른 에너지절감에 대한 사회적 관심 증대 및 기업투자 가치평가에 있어 ESG 지표의 중요성 부각 등으로 민간에서도 전산자료의 활용이 활발해 질 것으로 전망돼 필요한 경우 민간기관에도 전산자료 제공이 가능하도록 세부절차를 마련했다. 또한 기존에 공공기관의 전산자료 이용신청 시 유명무실했던 관련 행정기관의 사전심사 과정을 생략하도록 절차를 간소화해 전산자료 이용신청이 용이하게 됐다. 이번 운영규정 개정안의 주요 내용은 △전산자료 이용신청 대상기관 확대 및 이용절차 마련 △불필요한 전산자료 이용신청 행정절차 간소화 등이다. 먼저 이용기관 확대와 관련해 최근 민간부분의 건물에너지 사용량 데이터의 활용 요구증가에 따라 탄소중립·녹색성장 기여 등을 위해 필요한 경우 민간기관에서도 건축물 에너지·온실가스 정보체계 운영기관인 한국부동산원과 사전협의하면 전산자료의 이용이 가능하도록 대상기관 확대 및 이용절차를 신설했다. 또한 행정절차 간소화와 관련해 그동안 공공·행정기관은 관계 중앙행정기관의 사전심사 후 전산자료 보유기관인 국토부에 전산자료 이용신청을 할 수 있었으나 사전심사 단계에서 자료를 보유하고 있지 않은 관계 중앙행정기관이 자료신청의 적정성을 검토하는 것은 실질적으로 어려웠다. 이에 따라 실효성없는 사전심사 절차를 생략하고 전산자료 보유기관인 국토부에 직접 이용신청을 하도록 절차를 간소화해 자료이용이 용이하도록 개선했다. 이번 행정예고된 개정안이 확정고시되면 건축물 에너지·온실가스 정보체계에 구축된 전산자료 이용이 더욱 활발해져 데이터에 기반한 신뢰도 높은 녹색건축정책 발굴에 기여함은 물론 가파른 성장이 예상되는 건물에너지분야의 새로운 시장개척에 도움이 될 것으로 기대된다. 엄정희 국토부 건축정책관은 “이번 개정으로 민간기관의 건물부문 탄소중립 실현을 위한 자발적 참여기반을 마련하고 중소·중견기업의 ESG 경영지원 및 활성화에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다. 이번 운영규정 개정안은 2022년 6월13일부터 7월4일까지 행정예고되며 관계부처 협의 등을 거쳐 오는 7월18일부터 시행될 예정이다. 개정안 전문은 국토교통부 누리집(http://www.molit.go.kr) 정보마당/법령정보/입법예고·행정예고에서 확인할 수 있으며 개정안에 대해 의견이 있는 경우 우편, 팩스, 국토부 누리집을 통해 제출할 수 있다.

지열공 직경에 대한 규제가 규제개혁위원회 검토를 통해 20cm 이상에서 15cm 이상으로 완화됨에 따라 지열에너지를 적용하는 건축물이 크게 증가할 전망이다. 환경부(장관 한화진)는 지중시설 굴착지름을 15cm 이상으로 완화하는 것을 골자로 하는 ‘지하수법 시행규칙’ 개정안을 5월30일 공포했다. 이번 개정안은 신재생에너지사업을 육성하고 민간참여를 확대하기 위해 마련됐으며 기존 지하수법 시행규칙 제20조에 따르면 지중시설 굴착지름은 20cm 이상이었다. 이에 대해 지열에너지업계는 지중시설 굴착지름을 20cm 이상으로 하는 경우 시공현장에서는 규정을 준수하기 위한 과도한 굴착과정에서 불필요한 비용부담이 발생하고 있으며 현장상황에 따른 다양한 지열시스템 적용을 저해한다는 지적을 지속 제기해왔다. 건설환경 변화 대응 지열E 고도화 기대신재생에너지 적용이 확대되면서 좁은 부지, 소규모 건축물 등에 지열시스템을 적용하는 사례가 증가하고 있다. 이번 개정을 통해 △시공비용 절감 △시공 용이성 향상 △적용가능 건축물 규모 확대 등의 효과를 예상되며 업계는 지열시스템 적용이 더욱 다양화될 수 있는 기반이 마련됐다고 평가하고 있다. 주택용 소형 지열시스템의 경우 개방형(SCW) 지열공 내부에 소형 수중펌프를 설치하기 때문에 15cm 지열공으로도 충분한 성능을 확보할 수 있으며 15cm로 시공할 경우 20cm대비 굴착비용을 대폭 절감할 수 있다. 또한 기존 20cm 직경 지열공 굴착 시에 대형장비가 필요하며 현장에 따라 대형장비가 진입하기 어려운 경우 지열시스템을 적용할 수 없었다. 그러나 개정을 통해 시공이 어려웠던 좁은 부지에도 시공할 수 있게 돼 경제성과 시공성이 모두 향상됐다. 이와 함께 지하수오염방지시설을 시공하는데 있어 발생했던 어려움도 개선됐다. 지열공 굴착 시 지하수법에 따라 지하수오염방지시설인 지표하부보호벽 시공을 위해 암반(연암층)선 1m 깊이까지 5cm 두께로 시멘트그라우팅을 시행해야 하는데 이를 위해서는 직경 30cm 이상으로 굴착해야 해 오염방지시설을 위한 굴착비용이 과도하게 소요되는 문제가 발생해왔다. 지하수법 시행규칙 개정을 통해 15cm로 굴착지름을 축소하게 되면서 필요 이상의 비용소모와 굴착과정 없이도 지하수오염방지시설을 시공할 수 있게 됐다. 지열에너지업계의 한 관계자는 “지하수법 시행규칙 개정으로 좁은 부지에도 지열시스템을 경제적으로 시공할 수 있는 기회가 마련됐다”라며 “지열공 직경 축소로 시공부지 및 비용에 따라 제한을 받았던 건축물에도 지열시스템을 적용할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다. 이어 “최근 건축주는 토지대비 건물 연면적이 넓은 건물을 선호하고 있으며 개방형 지열시스템을 적용하기에 한계가 발생했다”라며 “이번 개정으로 지열시스템을 적용할 수 있는 현장규모가 대규모에서 소규모까지 확대됐다”고 덧붙였다. 지열에너지업계의 또다른 관계자는 “이번 개정을 위해 지열에너지업계는 6년간 노력을 지속해왔으며 늦었지만 결실을 맺게 돼 기쁘다”라며 “지열시스템이 기존 가지고 있던 효율성에 더해 시공성, 경제성이 향상될 것으로 보이며 이를 통해 제로에너지빌딩(ZEB), 신재생에너지공급의무화(RPS) 등 탄소중립 달성을 위한 에너지원으로 지열에너지가 주목받을 수 있을 것”이라고 말했다.

환경부(장관 한화진)와 환경보전협회(권한대행 김혜애)는 6월8일부터 10일까지 서울 코엑스에서 국내 최대규모 환경전시회인 ‘제42회 국제환경산업기술·그린에너지전(ENVEX 2022)’를 개최했다. ENVEX 2022는 유망 녹색기술을 보유한 중소기업의 판로개척을 지원하기 위해 마련됐으며 한화진 장관은 6월8일 개막행사에 참석해 롯데케미칼, 한국중부발전, 현대오일뱅크, SK에코플랜트 등 세계적인 기업대표들과 주요 녹색기업의 우수기술과 제품을 살펴봤다. 올해는 미국, 중국, 유럽 등 16개국 44개 해외기업을 포함한 총 267개 국내·외 기업이 참가해 △탄소중립관 △그린뉴딜유망기업관 △수질관 △측정분석기관·대기관 △한국수자원공사관 △한국환경공단관 △한국환경산업기술원관 △한국환경산업협회관 △한국환경기술인협회관 △대학공조관 △음식물감량기공동관 △부산시공동관 등 총 12개관에서 환경산업 최신기술을 선보였다. 탄소중립관에서는 22개 기업이 탄소포집, 바이오가스설비 등 새로운 탄소중립기술을 전시했다. 특히 올해 새롭게 선보이는 대학공존관에서는 15개 기업이 대학과 협력해 개발한 수소누출검지필름, 폐배터리 중금속 회수기술 등을 선보였다. 한화진 장관은 “이번 ENVEX 2022는 단순한 전시회가 아닌 우리의 새로운 성장동력이 될 녹색산업의 미래를 엿볼 수 있는 기회가 될 것”이라며 “중소환경기업이 성장할 수 있도록 국내·외 판로개척을 위한 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다. 선진환경, 냉매처리·E절감 솔루션 주목선진환경(대표 이강우)은 폐냉매 처리기술과 냉동기 열교환기 자동세정시스템을 선보이며 많은 참관객들의 관심을 받았다. 선진환경은 냉동기 및 공기조화기 등에 사용되는 냉매의 회수·재생·처리를 한번에 해결할 수 있는 기술을 보유하고 있으며 국내 최초로 폐냉매 재활용·처분 원스탑 처리공장을 보유하고 있다. 폐냉매는 대기환경보전법에 따라 1일 냉동능력 20톤 이상 냉매사용기기 소유자는 법에서 명시하는 장비 및 시설, 인력을 보유해 직접 회수하거나 냉매회수업이 등록된 업체를 통해 회수, 처리해야 한다. 선진환경은 폐냉매 회수뿐만 아니라 정제시설을 통해 순도 99.9% 이상의 재생냉매를 생산할 수 있는 기술력을 확보했다. 특히 차량 탑재형 폐냉매 회수 및 재생냉매 충전서비스를 운영하고 있다. 해당 서비스는 폐냉매 회수, 재생냉매 충전설비가 탑재된 차량으로 현장에서 폐냉매를 회수함과 동시에 재생냉매를 투입함으로써 폐냉매를 재새용하는 국내 최초 Door to Door 기술서비스다. 냉동기 열교환기 자동세정시스템은 냉동기 응축기·흡수기 등 쉘앤튜브형 열교환기의 전열관에 오염문제를 해결하기 위한 시스템이다. 냉동기 운전 시 튜브 내에 튜브내경보다 조금 큰 특수 스펀지볼을 매일 8~10회 통과시켜 튜브 내에 형성된 스케일, 슬라임 등을 닦아낸다. 이를 통해 우수한 열전달 성능을 유지할 수 있으며 냉동기 운전에 소비되는 에너지를 절감하고 수명을 연장할 수 있다. 특히 오버홀 작업으로 인한 운전정지, 비용부담 등을 예방할 수 있다. 선진환경의 관계자는 “냉동기 열교환기 자동세정시스템에 대한 냉동창고 사업자에 대한 관심이 증가하고 있으며 부산의 모 냉동창고에 20대 공급한 바 있으며 최근 추가 설치문의를 해왔다”라며 “600RT 냉동기를 기준으로 연간 3,675만원의 에너지비용을 절감할 수 있는 것으로 확인했으며 오버홀로 인한 운전정지, 비용 등을 고려할 경우 경제적 효과는 더욱 크다”고 밝혔다. 이어 “차량 탑재형 폐냉매 회수 및 재생냉매 충전기술에 대해 싱가포르에서 관심을 가지고 있으며 싱가포르를 시작으로 선진환경의 폐냉매 처리기술이 해외로 뻗어나갈 것으로 기대하고 있다”고 덧붙였다. 삼중테크, 열구동 냉동분야 독보적 기술력 확보삼중테크는 △70℃ 저온수 구동 흡착식 냉동기 △배가스 구동 하이브리드 흡수식 냉온수기 △3중 효용 가스직화식 흡수식 냉온수기 등을 선보였다. 삼중테크의 70℃ 저온수 구동 흡착식 냉동기는 국내 최초로 70℃ 온수를 활용하는 냉방기술로 기존 열구동 냉동기의 한계를 넘어서기 위해 흡착식 및 전기압축식 시스템을 결합한 냉동시스템이다. 독립된 2개의 흡착탑에서 흡·탈착이 교번운전해 안정적으로 냉방을 공급하며 흡착과정은 냉각수, 탈착과정에서는 온수가 냉방부하 및 온수상태에 따라 자동유입된다. 배가스 구동 하이브리드 흡수식 냉온수기는 세계 최초로 삼중테크가 개발한 기술로 가스엔진, 연료전지 등에서 발생되는 배가스와 저온의 배온수를 동시 사용해 온실가스 배출이 없는 친환경적인 제품이다. 배열을 에너지원으로 활용함으로써 여름철 냉방부하 증가에 따른 전력피크 문제를 해소할 수 있을 것으로 기대된다. 삼중테크의 3중 효용 가스직화식 흡수식 냉온수기는 국내를 넘어 세계 최고효율인 COP 1.65 및 IPLV 1.75를 달성했다. 삼중테크만의 Advanced 역·병렬 흐름 3중 효용 사이클과 △인버터 제어 △고효율 사이클 △열교환기 등 성능향상기술이 집약됐다. 특히 혁신제품, NET인증을 획득한 제품으로 기술력을 공인받았다. 삼중테크의 관계자는 “현재 70℃ 저온수 구동 흡착식 냉동기는 뛰어난 에너지효율과 함께 반영구 흡착제를 사용해 내구성도 확보했으며 서울에너지공사와 함께 마곡지구 4세대 지역난방 실증에 70℃ 저온수 구동 흡착식 냉동기를 적용하는 사업을 추진하고 있다”라며 “혁신제품, NET인증으로 기술력을 인정받은 3중 효용 가스직화식 흡수식 냉온수기는 조달청 혁신제품 시범구매 지원사업에 선정돼 구리농수산물공사에 150RT 규모 적용이 진행되고 있다”고 밝혔다. 엔트, 친환경·E효율 공조시스템 각광친환경 공조 전문기업 엔트는 에너지효율과 탄소배출 저감을 동시에 만족하는 친환경 공조시스템을 출품해 많은 참관객의 관심을 받았다. 엔트의 친환경 공조시스템은 제습·가습능력이 있는 조습용액을 사용해 공기를 제습, 가습할 수 있는 시스템으로 제습부와 재생부로 구성돼있다. 이를 통해 시스템의 높은 성능을 유지할 수 있으며 높은 에너지효율과 지열에너지, 테양광 등 신재생에너지, 폐열과의 연계를 통해 ESG구현에 적합하다. 과냉각, 재열 등의 과정이 필요하지 않아 기존 시스템대비 20% 에너지소비를 줄일 수 있으며 이를 통한 운영비용은 40% 절감할 수 있다. 탄소배출량 또한 20% 적은 것이 특징이다. 특히 공기 중에 청정용액을 분사해 공기를 세척하는 방식으로 One-pass 기준 최대 94%의 세균을 제거할 수 있으며 반영구적인 성능으로 HACCP, 클린룸에도 적용할 수 있다. 제습용액은 –70℃까지 얼지 않기 때문에 영하의 온도조건에서도 온·습도를 제어할 수 있으며 제상이 필요하지 않아 연속운전이 가능하다. 엔트의 관계자는 “엔트의 친환경 공조시스템은 유연한 시스템 설계가 가능해 다양한 산업, 환경에 쉽게 적용할 수 있다”라며 “특히 응축수가 발생하지 않아 청소가 필요없으며 용액오염시 용액필터 교체로 간단하게 유지보수 할 수 있으며 시스템을 중단하지 않고 관리, 수리가 가능하다”고 밝혔다. 키나바, 화석연료 대체 바이오매스 가능성 제시친환경 에너지 혁신기업 키나바(대표 최강일·한향원)는 유기성 폐기물을 에너지화할 수 있는 하이브리드 수열탄화기술을 소개했다. 키나바는 △하수슬러지 △음식물쓰레기 △폐목재 △축분 등 각종 유기성 폐기물로 바이오연료, 바이오차를 생산하고 있으며 최근 ‘그린뉴딜 유망기업 100’에 선정되며 도약을 준비하고 있다. 유기성 폐기물의 주성분인 ‘셀룰로오스’는 낮은 발열량으로 연료로써 적합하지 않으나 키나바의 하이브리드 수열탄화기술을 적용해 탄화하면 석탄과 유사한 탄소사슬구조의 펠릿으로 탄생할 수 있다. 이렇게 생산된 펠릿은 석탄대비 회분은 10% 수준이며 중금속, 타르 등 유해성분이 없다. 특히 열량은 6,500kcal/kg 수준으로 석탄을 대체할 수 있으며 다양한 미이용 바이오매스를 혼합해 생산할 수 있다. 키나바의 관계자는 “현재는 하수슬러지 등 유기성 폐자원 수집업자를 통해 원료를 수급해왔으나 운송과정에서 발생하는 온실가스를 줄이기 위해 용인시에 위치한 하수처리장에 키나바의 기술적용을 추진하고 있다”라며 “기존 바이오매스대비 높은 열량을 유지하고 적은 비용으로 생산할 수 있어 석탄을 대체할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다. 성진엠텍, 바이오가스 생산기술 선도신재생 바이오가스 에너지화 전문기업 성진엠텍(대표 신광섭)은 바이오가스 활용설비 패키지를 출품해 우수한 기술력을 뽐냈다. 성진엠텍의 바이오가스 활용설비 패키지는 유기성 폐자원의 세포구조를 파괴해 생산효율을 증대시키는 비접촉식 초음파가용화설비를 시작으로 △조립식 소화탱크 △소화조 가온보일러·열교환기 △탈황설비·전처리설비 △소화가스 저장조 △가스콤프레셔·송풍기 △소화가스 정제설비 △잉여가스연소기 등으로 구성된다. 이중 소호가스 정제설비는 바이오가스를 고질화해 98% 이상의 고농도 바이오메탄을 생산하는 설비로 생산된 바이오메탄은 도시가스, 연료전지, 수소생산 등에 활용할 수 있다. 성진엠텍의 관계자는 “성진엠텍이 보유한 노하우와 기술력을 바탕으로 바이오가스화를 선도하고 있으며 비접촉식 초음파가용화기술은 초음파를 이용해 하수슬러지의 미생물을 파괴하는 방법으로 세포를 물리·화학적으로 파괴해 효율, 탈수성이 향상된다”라며 “최근 시흥시 하수처리장에 성진엠텍의 바이오가스 활용설비 패키지를 적용하기 위한 설계를 마쳤으며 10월 설치를 시작해 내년부터 가동할 계획”이라고 밝혔다. 성하에너지, 기후위기 대응 무냉매 솔루션 선봬성하에너지(대표 장윤희)는 산업용 무냉매 에어컨, 무냉매 냉장고 등을 출품하며 냉방·냉동·냉장부문 불소계 온실가스감축 방향을 제시했다. 열전소자는 열에너지를 전기에너지로, 전기에너지를 열에너지로 직접 변환하는 기술로 지속적인 발전을 통해 효율증가가 이뤄지고 있다. 성하에너지의 산업용 무냉매 에어컨과 무냉매 냉장고는 이러한 열전소자의 특성을 활용한 제품이다. 성하에너지의 산업용 무냉매 에어컨은 콤프레셔를 대체하기 위해 특허받은 전용 ‘워터블록’이 적용됐다. 실외기 일체형으로 구성돼 기존 냉매를 활용한 에어컨대비 배기온도가 낮으며 다양한 현장에 맞춤 제작할 수 있다. 토출구온도는 대기온도대비 17℃ 낮으며 최대풍량 16CMM 기준 최대 소모전력은 20A 수준이다. 또한 냉방과 난방을 모두 공급할 수 있어 사계절 쾌적한 온도환경을 조성할 수 있다. 무냉매 냉장고는 수직형 여닫이 쇼케이스로 –30~-10℃의 냉동온도부터 10~40℃의 정온온도에 대응할 수 있는 것이 특징으로 신선식품 보관뿐만 아니라 냉동·냉장창고 등에도 기술을 응용할 수 있다. 성하에너지의 관계자는 “현재 지구온도상승을 억제하기 위해 대체냉매가 개발되고 있으나 여전히 높은 지구온난화지수를 가지고 있으며 무냉매 냉각기술은 기후위기 대응에 효과적인 솔루션이 될 것”이라며 “성하에너지는 무냉매 냉각기술을 통한 사업화에 주력하고 있으며 –70℃ 초저온영역까지 대응할 수 있는 기술을 개발하고 있다”고 밝혔다.

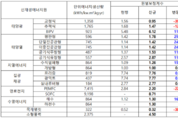

신재생열에너지의 에너지원별 보정계수가 증가하면서 관련 시스템의 보급확산에 가속도가 붙을 것으로 기대된다. 이같은 조치는 냉난방, 급탕 등 열수요에 대해 효율적으로 탄소배출을 저감할 수 있는 태양열, 지열, 수열 등 신재생열에너지의 역할이 강조되는 추세에 따른 것으로 풀이된다. 지속가능발전경영센터(대표 김연환)는 최근 한국에너지공단(이사장 이상훈)에서 발주한 신재생에너지원별 보정계수 최신화용역을 통해 산정된 2022년 에너지원별 보정계수를 신재생에너지기업을 대상으로 발표하는 공청회를 개최했다. 최신화된 2022년 에너지원별 보정계수 산정결과를 살펴보면 태양열, 지열, 수열 등 신재생열에너지의 보정계수가 증가했으며 특히 하천수, SOFC의 보정계수가 신설됐다. 반면 태양광, PEMFC, 목재펠릿 등에 대한 보정계수는 하락했다. 이번 보정계수 산정은 현재까지 주목받지 못했던 건물부문 냉난방에너지 탈탄소화의 중요성이 강조되고 있으며 이에 대한 대응으로 분석된다. 보정계수는 신재생에너지원별 연간 에너지생산량을 보정하기 위한 계수로 신재생에너지의 균형있는 보급과 기술개발의 촉진, 산업활성화 등을 고려해 산정된다. 신재생에너지 생산량은 △원별 설치규모 △단위 에너지생산량 △원별 보정계수 등을 모두 곱해 산정되기 때문에 보정계수가 높은 신재생에너지원은 보정계수가 낮은 신재생에너지원대비 작은 용량으로 신재생에너지공급의무화(RPS)에 대응할 수 있어 신재생에너지시장에 신규 진입하는 에너지원의 보급확대에 결정적인 역할을 수행하고 있다. 재생열부문 보정계수 집중 증가태양열은 △평판형 △단일진공관형 △이중진공관형 △공기식유창형 △공기식무창형 등으로 구성되며 평판형의 보정계수는 1.78로 현행대비 25.35% 증가했다. 단일진공관형과 이중진공관형의 신규 보정계수는 1.42로 동일하며 현행대비 24.46% 높아졌다. 공기식무창형과 공기식유창형은 각각 1.53, 2.87로 산정됐다. 태양열업계의 관계자는 “전력을 생산하는 태양광에 비해 위축돼온 태양열에 대한 보정계수가 상승한 것은 업계에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며 태양열과 함께 지열도 상승한 것은 최종 에너지소비형태인 열에 대한 탄소저감이 중요해진 것으로 분석된다”라며 “보정계수 향상에 따라 공공의무화시장에서 태양열 적용이 증가할 것으로 기대하고 있으며 실제적인 체감은 2~3년 이후가 될 것으로 보고 있다”고 밝혔다. 이어 “태양광은 보정계수 뿐만 아니라 가격경쟁력, RE100 등 다양한 요인으로 보급이 지속될 것으로 평가받고 있으며 보정계수의 취지인 에너지원별 균형감 있는 발전을 실현하기 위해서는 열부문에 대한 관심이 지속돼야 한다”라며 “이와 함께 신재생열에너지의무화(RHO), 신재생열에너지인센티브(RHI) 등 다양한 정책을 통해 열과 전력간의 균형있는 보급이 이뤄지길 기대한다”고 덧붙였다. 태양광은 △고정식 △추적식 △BIPV 등으로 구분되며 고정식과 추적식은 각각 0.95, 1.47로 산정돼 현행대비 39.1%, 12.5% 하락했다. 반면 BIPV는 6.12로 11.68% 증가했다. 지열의 경우 수직밀폐형과 개방형으로 구분되는데 개방형은 현행 보정계수가 유지됐으나 수직밀폐형은 1.26으로 산정돼 현행대비 15.6% 상승했다. 지열에너지업계의 관계자는 “늦었지만 정부가 신재생열에너지에 대해 주목하기 시작한 것으로 보이며 규제에 대응하기 위한 신재생에너지 보급이 아닌 실질적인 탄소중립을 달성하기 위한 신재생에너지 보급이 이뤄지기 위해서는 열, 전력간 균형있는 보급이 핵심”이라며 “지열에너지는 우수한 효율성과 안정성으로 열부하에 사계절 대응할 수 있는 에너지로 2050 탄소중립 달성에 그 역할이 매우 중요하다”고 강조했다. 이어 “생산에 집중된 국내 신재생에너지 적용에서 벗어나 생산, 저장, 소비 등 에너지 전 주기적 효율을 극대화하기 위해서는 편의성에 기반한 보급이 아닌 현장에 최적화된 에너지원 구성이 이뤄져야 할 것”이라며 “이번 보정계수 산정을 시작으로 지열에너지가 확산되고 업계는 이를 바탕으로 기술개발에 매진하는 등 선순환구조가 이뤄질 것으로 기대된다”고 덧붙였다. 지열에너지업계의 다른 관계자는 “이번 보정계수 산정은 보급을 늘려 지열에너지기술의 안정화나 보급기반을 확보하는 차원에서 이뤄진 것으로 보인다”라며 “다만 개방형 지열에너지도 도시지역 최적의 지열시스템임에도 불구하고 수직밀폐형만 보정계수를 높이는 것은 이치에 맞지 않으며 수열과 같은 보정계수를 산정하는 것이 필요하다”고 지적했다. 이어 “8.71인 SOFC의 보정계수는 경쟁을 통한 품질 및 가격경쟁력 향상 등에는 도움이 되지 않을 것으로 보인다”라며 “설치해놓고 가동도 하지 않는 설비에 보정계수를 부여해 보급만 하는 것은 기술발전, 생산 및 공급망 확보에 도움이 되지 않으며 신재생에너지설비가 실제로 가동되는 것을 기준으로 보정계수를 현실화하는 것이 시급하다”고 덧붙였다. 지열에너지업계의 또다른 관계자는 “에너지공단은 최초 보정계수 도입 시 2020년 보정계수 폐지를 계획했으나 현재도 유지되고 있다”라며 “태양광에 비해 선호도가 낮은 지열에너지의 보정계수 상향은 환영하나 밀폐형 보정계수만 높였다는 점에서 비인기 신재생에너지원을 지원, 육성하겠다는 보정계수 도입 목적에 부합하지 않으며 정당한 이유도 찾을 수 없다”고 꼬집었다. 이어 “지열은 태양광과 달리 단위 에너지생산량이 같으며 신재생에너지센터에서 제시한 지열설비 시공기준에서 개방형에 더 높은 COP를 요구하고 있다”라며 “또한 지열에너지시장의 90% 이상을 밀폐형이 차지하는 상황을 고려하면 오히려 개방형 보정계수를 상향하는 것이 타당하다”고 덧붙였다. 수열원인 해수와 하천수의 보정계수는 각각 1.3으로 산정됐으며 해수의 경우 16.07% 증가, 하천수는 신설됐다. 촉매에 따라 형식이 구분되는 연료전지는 고분자전해질연료전지(PEMFC)의 경우 2.2로 현행대비 22.54% 감소했으며 고체산화물연료전지(SOFC)에 대해 신설된 보정계수는 8.71이다. SOFC업계의 관계자는 “SOFC는 타 신재생에너지원에 비해 시장진입이 늦은 에너지원으로 시장확대 측면에서 보정계수가 높게 산정된 것으로 분석된다”라며 “보정계수 발표가 빠르게 이뤄져 확산에 기반이 마련되길 바란다”고 밝혔다. PEMFC업계의 관계자는 “PEMFC업계는 정부가 발표한 수소경제 활성화 로드맵 등 수소경제 정책기조에 부응하기 위해 많은 시간과 자원을 투자해 PEMFC를 개발했으나 고작 몇 년 만에 22.7%나 보정계수를 감소시킴으로서 토사구팽해야 하는지 의문이다”라며 “이번에 신설된 SOFC 보정계수도 PEMFC와 같은 절차를 밟을 것이라는 신호를 주면서 국내 기업들에게 새로운 비즈니스모델개발 및 투자를 독려한다는 것은 어불성설”이라고 지적했다.

수소발전 구매·공급의무화, 청정수소인증제 등 법적기반이 마련되면서 우리나라의 수소경제 전환이 급물살을 탈 수 있을 것으로 기대된다. 국회는 5월29일 제397회 국회(임시회) 제4차 본회의를 개최하고 △송갑석 더불어민주당 국회의원 △이원욱 더불어민주당 국회의원 △정태호 더불어민주당 국회의원 등이 각각 대표발의한 4건의 수소경제 육성 및 수소안전관리에 관한 법률(이하 수소법) 일부개정법률안 대안을 가결했다. 이번에 가결된 수소법 일부개정법률안의 주요내용은 △수소발전 구매·공급의무화 △청정수소인증제 △수소발전용 천연가스 요금체계 등으로 구성된다. 수소발전 구매·공급의무화는 전기사업자 중 대통령령으로 정하는 자로 하여금 ‘수소발전 입찰시장’을 통해 대통령령으로 매년 정하는 수소발전량의 구매·공급을 의무부과하는 것이다. 기존 RPS와 수소발전의 분리를 통해 수소경제 확산기반을 마련할 수 있을 것으로 기대된다. 일부개정법률안에서 청정수소는 청정수소 인증을 받은 수소 또는 수소화합물로서 △무탄소수소 △저탄소수소 △저탄소수소화합물 등으로 구분된다. 무탄소수소는 온실가스를 배출하지 않는 수소이며 저탄소수소는 온실가스를 대통령령으로 정하는 기준 이하로 배출하는 수소를 의미한다. 저탄소수소화합물은 수소운송 등을 위해 생산된 수소화합물로 온실가스를 대통령령으로 정하는 기준 이하로 배출하는 수소가 포함된 화합물이다. 향후 시행령 내 청정수소 인증기준이 그레이수소에서 탄소를 포집하는 블루수소, 신재생에너지 전력으로 생산하는 그린수소와 함께 원전을 통해 생산되는 핑크수소가 포함될지 주목된다. 청정수소인증제는 생산·수입 등 과정에서 배출되는 CO₂ 등 인증기준을 충족하는 수소 또는 수소화합물에 대해 등급별 인증을 부과하는 제도다. 이번 개정을 통해 수소연료공급시설의 운영자, 수소를 원료 또는 연료로 사용해 온실가스 배출을 줄일 수 있는 사업을 영위하는 자에게는 수소판매 또는 사용량의 일정비율 이상을 청정수소로 판매하거나 사용토록 하며 이를 이행하지 않을 시 과징금을 부과할 수 있게 됐다. 이를 통해 천연가스를 개질해 생산하는 그레이수소의 사용이 감소할 전망이다. 또한 수소발전에 공급하는 수소생산을 위해 사용되는 천연가스에 대해 별도 요금체계를 적용하는 조항이 신설돼 연료전지발전소 등의 경제성 문제가 해소될 수 있을 것으로 기대된다. 이와 함께 이번 수소법 개정안이 시행된 후 수소에너지·연료전지 등에 대한 공급인증서(REC)를 발급받을 수 없게 됐다. 다만 운영 중인 수소에너지·연료전지, 법 시행 전 발전사업허가를 받은 자 중 법 시행 1년 이내 공사계획인가를 받은 경우에는 REC를 발급하며 이 경우 수소발전량으로 인정받지 못해 수소발전 입찰시장에 참가하지 못할 것으로 보인다. 한편 산업부는 수소경제 전환을 적극 지원하기 위해 일부개정법률안에 맞는 시행령, 시행규칙 등을 마련하고 있는 것으로 알려졌다.

기계·소방설비설계, 친환경인증, 연구용역 등 기계설비 엔지니어링분야 선두주자인 우원엠앤이를 이끌고 있는 변운섭 대표가 6월3일 63컨벤션센터에서 개최된 ‘2022 엔지니어링의 날’ 기념식에서 산업포장을 수훈했다. 변운섭 대표는 국내 최고 엔지니어링기업인 우원엠앤이를 이끌며 △설계기술 자립화와 해외 신시장 개척 △연구를 통한 기계설비 신기술 개발 및 엔지니어링 경쟁력 강화 △엔지니어링 관련 법률제도 선진화 기여 △엔지니어링 전문인력 채용 및 일자리 창출 △기계설비 설계기술 디지털화 △교육활동을 통한 엔지니어링 인재양성 △대외활동을 통한 사회공헌 등의 공로를 인정받았다. 변운섭 대표는 설비업계 최초로 전생애비용을 분석(LCC)한 효율적인 설비시스템 설계도입과 가치공학(VE)을 통한 적절한 비용절감요소 도출, 시공 후에는 시험·조정·평가(T.A.B)를 통해 엔지니어링기술 선진화와 건물 이산화탄소 배출감소 및 에너지사용량을 절감시켰다. 특히 외국인의 국내 방문 첫 관문인 공항건물은 24시간 운영되는 건물로 고효율 저에너지 설계기술, 설비 연속운전에 따른 안정성 확보, 동력동과 시설 간 반송에너지절감 기술 등을 복합적으로 고려하고 건축설계사와 공항설계 기준을 개발해 기술 자립화를 이뤘다. 또한 병원건물의 공조시스템은 재실자의 쾌적성뿐만 아니라 환자의 회복과도 밀접한 관련이 있다. 환자 맞춤형 공조시스템 제공, 24시간 운영되는 건물 특성상 저에너지 고효율시스템 채택, 감염병(메르스, 코로나19 등)의 실내 감염예방 등을 고려한 설계로 국민생활 향상, 병원설계기술 고도화 및 자립화에 기여했다. R&D 52건, 특허 3건 등 연구를 통한 기계설비 신기술 개발 및 엔지니어링 경쟁력 강화에도 큰 공적을 보유하고 있다. 대표적으로 △다중분산발전 기반의 옥상온실형 스마트 그린빌딩 융복합 시스템 개발 및 실증(2021년) △자율운전 기반 지능형 건물에너지환경 통합관리시스템(iBEEMS) 개발(2021년) △가상에너지 생산공급설비 활용 산업단지 에너지 공동 네트워크 개발 및 실증(2020년) 등에 참여해 친환경 건물에너지시스템, 저에너지 고효율 운영기술 개발로 정부의 탄소중립정책과 에너지정책 수립에 힘을 보태고 엔지니어링 기술력을 강화했다. 이와 함께 엔지니어링 관련 법률제도 선진화는 물론 관련법규가 전무했던 기계설비 엔지니어링분야에 △기계설비법 △기계설비 기술기준 △기계설비유지관리기준 제정 시 대한설비설계협회 회장으로 참여해 엔지니어링산업 발전과 국민의 안전 및 공공복리 증진에 적극 참여했다.

국내에 ‘그린리모델링(GR)사업 붐’을 일으키기 위해 산·학·연·관이 힘을 모은다. 국토교통부(장관 원희룡)와 국토안전관리원(원장 김일환)은 공공건물 중심의 GR사업을 성공적으로 추진해 산업생태계를 형성하고 이를 기반으로 민간영역까지 폭넓게 확산하기 위해 ‘그린리모델링 얼라이언스(위원장 송두삼)’를 조직했다. 국토부는 건물부문의 2050 탄소중립 달성을 위해 2020년부터 공공건축물 GR지원사업을 추진하고 있다. 국토안전관리원은 2012년 녹색건축센터로 지정된 이후 2021년 GR 지역거점플랫폼 운영기관으로 지정되는 등 GR의 성공적인 추진 및 시장확대를 위해 다양한 업무를 수행하고 있다. 이와 관련해 올해부터 GR의 각계 전문가로 구성된 GR 얼라이언스를 구축함으로써 GR 국내시장확산을 위한 논의 및 활동을 전개한다. GR 얼라이언스는 GR기술 도출 및 개발, 비즈니스 모델 개발, 정책·제도개발, 성과검증, 지역확산 전략방안 도출 등 산업활성화를 위한 전반적인 활동을 수행한다. GR산업 관련 국내·외 제도 및 정책을 분석해 개선방안을 도출하며 건물에너지절감을 위한 기술방안을 도출할 계획이다. 또한 국토부는 물론 외교부, 행정안전부, 국방부, 교육부 등 유관부처의 협력방안을 마련하며 GR산업 협력체계 및 산·학·연·관 전문가 네트워크를 구축해 산업발전방안을 제시할 방침이다. 분과는 분야별 전문가를 활용한 집약적 논의 및 효율적인 얼라이언스 운영을 위한 5개 분과로 구성됐다. 분과는 △그린리모델링 기술(1분과) △비즈니스 모델(2분과) △정책·제도(3분과) △성과검증(4분과) △지역확산(5분과) 등으로 구성됐으며 분과별로 위원장 1명, 간사 1명을 포함해 15명 이내 위원으로 위촉돼 총 65명의 위원이 참여한다. GR 얼라이언스는 주기적인 분과별 활동 및 총괄회의·공유회의를 통해 대내·외적으로 성과를 발표하고 공감대를 형성할 계획이다. 총괄회의는 착수회의를 포함해 성과회의 등 연내 3회 이상 개최하고 분과별 회의는 4회 이상 개최함으로써 분과별 의견을 취합해 총괄회의를 통해 결과보고서를 작성할 예정이다. 착수회의에 앞서 5월18~20일 개최된 ‘2022 대한민국 기계설비전시회(HVAC KOREA 2022)’에서 국토부, 국토안전관리원, 대한설비공학회 등과 공동으로 GR정책세미나를 개최함으로써 첫 행사를 진행했다. 이어 오는 10월 개최될 예정인 녹색건축한마당에서 ‘제로에너지빌딩(ZEB) 융합얼라이언스’에 이은 다른 한 축으로 성과보고회를 개최할 예정이다. GR 성과도출 ‘한목소리’GR 얼라이언스는 지난 5월25일 착수회의(KOM: Kick-Off Meeting)를 시작으로 출범해 본격적인 활동개시를 알렸다. 이날 착수회의에는 △엄정희 국토부 건축정책관 △김태오 국토부 녹색건축과장 △이종우 국토안전관리원 생활시설본부장 △안충원 국토안전관리원 생활시설성능실장 △송두삼 GR 얼라이언스 위원장(성균관대 교수) 등을 비롯한 GR 얼라이언스 위원들이 참석했다. 행사는 내·외빈의 인사말·축사에 이어 △GR 얼라이언스 구성 및 활동계획 소개(송두삼 위원장) △위촉장 전달식(엄정희 국토부 건축정책국장) △1~5분과 위원소개 및 활동계획(분과위원장) △GR 탄소배출권 확보전략(안상전 에코아이 상무) △GR 온실가스 감축량 산정(지창윤 한국부동산원 박사) 등 순으로 진행됐다. 송두삼 GR 얼라이언스 위원장은 개회사에서 “모두가 주지하는 바와 같이 우리는 현재 2050 탄소중립이라는 매우 어려운 난이도의 도전에 직면한 상황”이라며 “이 자리에 모인 GR전문가 65명은 지구를 구하는 영웅과 같은 역할을 할 것으로 생각하며 본격적인 활동개시를 선언한다”고 밝혔다. 엄정희 국토부 건축정책국장은 축사에서 “노후건축물 에너지성능을 높이는 GR은 건물 온실가스감축의 핵심 수단이자 탄소중립 달성의 핵심 축”이라며 “산·학·연 전문가들이 축적한 전문역량으로 GR역동성을 불어넣어 준다면 탄소중립은 물론 미래세대 신산업으로 발전할 것”이라고 강조했다. 이어 “국토부도 사명감을 갖고 더욱 노력할 것이며 이 자리의 모든 분들이 GR에 힘을 모아주기를 바란다”고 밝혔다. 이종우 국토안전관리원 생활시설본부장은 축사를 통해 “최근 탄소중립기본법 시행에 따라 2030년까지 CO₂ 40% 감축, 2050년까지 탄소중립 달성을 위해 전 사회·경제적 대전환에 속도를 내고 있다”라며 “일자리 창출, 포용적 성장에 효과적인 GR사업확산을 위해 다각도의 실효적 정책이 추진 중인 가운데 국토안전관리원 역시 녹색건축센터로서 활동하며 사업수행에 적극 참여하고 있다”고 밝혔다. 이어 “2050년 탄소중립을 위한 GR사업 성공을 위해 관계 전문기관, 전문가의 적극 협조가 어느 때보다 중요하다”라며 “GR 얼라이언스는 산·학·연·관 네트워크 구축을 통한 GR시행모델 구축의 모범사례가 될 것이므로 기대가 크다”고 밝혔다. 위촉장은 각 분과위원장들이 대표로 수령했다. 분과위원장으로는 △이태구 세명대 교수(1분과) △송두삼 성균관대 교수(2분과) △김선숙 아주대 교수(3분과) △윤용상 우리공유 대표(4분과) △박진철 중앙대 교수(5분과) 등이 선임됐다. 이날 박진철 중앙대 교수를 대신해 5분과의 간사를 맡은 윤근영 경희대 교수가 위촉장을 대리수령했다. GR, 실효적 저감효과 달성해야송두삼 위원장은 ‘GR 얼라이언스 구성 및 활동계획 소개’ 발표에서 “모든 정책의사결정은 탄소중립 이전과 이후로 나뉘며 2050년 탄소중립 선언 이후에는 온실가스감축을 결과, 행동으로 보여줘야 하는 상황”이라며 “이에 따라 실효적 에너지성능평가가 필수적이지만 현재로서는 어려운 상황인 만큼 정책의 전환, 생각의 전환이 요구된다”고 밝혔다. 이어 “최근 GR에서 발생하는 이슈사항은 같은 비용을 투입했음에도 참여자들의 역량이 미흡해 성능발현이 제대로 되지 않는 경우가 있다는 점, 실제 운영단계에서 리바운드 효과에 따라 에너지절감효과가 예상보다 높지 않은 점, 난방부하는 감소하는 반면 냉방부하와 콘센트부하가 증가하는 점 등”이라며 “이러한 상황에서 시뮬레이션이나 인증서류 상 절감효과가 아니라 실제 절감효과를 고민하기 위해서는 구체적인 연구가 필요하다”고 지적했다. 또한 송두삼 위원장은 “GR의 특징 중 하나가 전국적으로 진행되는 사업임을 감안할 때 지역균형, 지역인재가 필요하므로 전문가 양성이 전제돼야 한다”라며 “올해는 GR을 실효적으로 달성하면서도 공공중심에서 한 걸음 더 나아가 민간으로 확대할 수 있는 방안을 마련하는 것이 관건”이라고 강조했다. 안성전 에코아이 상무는 “GR활성화 자본을 유입하기 위해 글로벌기업들의 탄소중립, ESG경영 활동을 강화하는 추세를 주목할 필요가 있다”라며 “최신 트렌드로는 글로벌기업들이 업스트림 단계에서 자재생산, 다운스트림의 폐기물·사용량에 대한 배출까지 포함해 탄소중립을 선언하고 있으며 47억달러의 녹색채권을 발행해 기술이 있는 기업에 투자를 단행하고 있다”고 밝혔다. 지창윤 부동산원 박사는 “GR 경제성을 강화하기 위해 운영단계의 절감량을 온실가스 배출권 거래제 외부사업으로 인정받아 배출권 매각수익을 분배하는 방안을 활용할 수 있다”라며 “이를 위해 UN에서 승인된 건축물 표준베이스라인을 국내에서도 인정받을 수 있도록 조치가 필요하다”고 밝혔다.

산업통상자원부 산하 한국산업기술진흥원(KIAT)에서 공모한 2022년도 산업혁신기반구축사업(산업현장수요대응형) ‘친환경 대체냉매 적용 콜드체인시스템 시험・평가 인프라 구축 사업’ 주관기관으로 한국냉동공조산업협회(회장 강성희)가 선정됐다. 이번 사업은 5년간 국비 50억원, 민간 41억5,000만원 등 총91억5,000만원이 투자되며 △한국냉동공조인증센터 △서울대학교 △인천테크노파크 등이 참여한다. 콜드체인 중요성 부각 냉장·냉동식품 등의 신선도와 품질 유지를 위해 물품을 저온으로 보호하고 생산에서 소비까지 유통시키는 구조를 ‘콜드체인시스템’이라 부른다. 대상물이 생산지에서 소비자에게 전달될 때까지 대상물의 품질과 신선도 및 안전성 확보를 위해 단절되지 않고 일관되게 적절한 정온으로 관리되는 공급사슬이다. 최근 콜드체인은 신선식품뿐만 아니라 의약품 등과 관련한 초저온 백신 보관·운송 등에서도 중요성도 높아지고 있다. 상업용 저온물류설비의 경우 기간 운전을 하는 에어컨과 달리 1년 365일 24시간 가동되는 제품특성을 고려할 때 대표적인 에너지다소비형 설비로 분류된다. 국토교통부 자료에 따르면 물류센터에서 사용되는 전기요금은 연면적대비 평균 279만4,000원/m³이며 냉동·냉장의 경우 638만4,000원/m³으로 물류비 중 매우 큰 비중을 차지하고 있다. 국내 콜드체인시스템이 가정용에어컨과 같은 고효율 인버터 제품으로 전환될 때 약 988MW의 에너지절감 효과가 예상되며 이는 500MW급 화력발전소 2기에 상응하는 전력량을 절약할 수 있다는 의미다. 콜드체인시스템은 크게 상업용 냉동·냉장설비, 수송용 냉동·냉장 유니트, 창고용 냉동·냉장설비 등으로 나뉜다. 국제적으로 중국과 유럽은 쇼케이스 및 상업용 냉동·냉장 제품에 에너지효율등급제를 강제사항으로 규제하고 있으며 일본과 미국에서도 에너지효율관리제도를 도입해 실시하고 있다. 하지만 국내에서는 상업용 냉동·냉장설비와 관련 어떠한 효율규제도 적용되고 있지 않아 시험·인증체계 구축이 절실한 상황이다. 콜드체인 전문지원센터 설립 냉동공조산업협회는 인천 청라지역에 설립하고 있는 부설 한국공기과학시험연구원 내 국내 최초 중·대형 콜드체인시스템 성능평가 공인인증 시험기관 운영을 통해 성능평가·인증·분석 등 서비스를 제공할 예정이다. 이를 통해 국내물류창고가 가장 많이 밀집된 수도권의 많은 수요 해소방안이 될 것으로 예상된다. 특히 인천시의 송도 바이오클러스터, 인천항만의 물류클러스터와 연계할 수 있는 콜드체인 전문지원센터 설립으로 시너지 효과도 기대할 수 있다. 이번 사업은 키갈리개정의정서에서 규제물질로 지정된 HFC냉매에서 Low GWP 친환경 대체냉매를 적용한 콜드체인시스템 평가 인프라 구축 및 전문지원센터를 설립해 △시험·인증 및 표준 제·개정 △공인인증기관 자격 획득 △수요기업 기술지원 △전문가 육성 등을 기반으로 국내 에너지소비량 감축, 탄소중립 실현, 콜드체인산업 기술 고도화 등을 실현할 계획이다. 냉동공조산업협회의 관계자는 “국내의 냉동·냉장시스템 제조사들이 대부분 성능시험설비 인프라가 부족해 시험환경이 제대로 구성돼 있지 않다”라며 “성능시험설비를 보유하고 있더라도 상이한 시험기준으로 시장에 혼선이 우려돼 관련기준 확립이 시급한 상황”이라고 밝혔다.

국내 기계설비산업을 다각도로 조망할 수 있는 2022 대한민국 기계설비전시회(HVAC KOREA 2022)가 지난 18일부터 20일까지 서울 양재동에 위치한 세텍(SETEC)에서 개최됐다. 올해로 7회째를 맞이한 HVAC KOREA는 기계설비산업의 트렌드를 선도하고 업계 전문가들이 한자리에 모이는 국내 유일의 기계설비 종합전시회다. 기계설비산업의 모든 주체가 참가하는 만큼 국내 기계설비업계의 최고의 축제로 해를 거듭할수록 인지도를 높여가고 있다. HVAC KOREA 2022는 △대한기계설비건설협회 △대한설비공학회 △한국설비기술협회 △대한설비설계협회 △한국기계설비기술사회가 주최했으며 메쎄이상이 주관했다. 후원기관으로는 △국토교통부 △LH △한국종합건설기계설비협의회 △대한건설협회 △한국엔지니어링협회 △대한전문건설협회 △한국그린빌딩협의회 △KOTRA 등이 참여했으며 미디어파트너로는 칸kharn 등이 활동했다. 전시 첫날인 18일 개최된 개막식에는 기계설비업계에서 핵심역할을 수행하는 다양한 협·단체가 참석한 가운데 진행됐다. 강용태 설비공학회 회장은 개회사에서 “기계설비인들은 코로나19 위기극복과 탄소중립시대를 위해 그 누구보다 역할을 잘 수행해 왔다”라며 “기계설비는 건축물·시설물 등에 설치된 기계, 기구, 배관 및 그밖에 건축물을 유지하기 위한 설비로서 건물에 생기를 불어넣는 혈관, 즉 생명줄이자 환경과 생명에 직결되는 핵심”이라고 강조했다. 이어 “이 자리를 빌어 기계설비가 나아가야 할 4개 핵심키워드를 제시하고자 한다”라며 “신재생에너지원 다양화, 제로에너지를 넘어 미래를 대비하는 플러스에너지, 건물에너지관리시스템 BEMS, 환기 등이 그것”이라고 밝혔다. 강용태 회장은 또한 “현재 기계설비법이 시행 중이나 아직 전문인력이 충분히 수급되지 않은 실정이므로 기계설비 전문인력 확충과 저변확대에 힘쓰고 산업과 학문이 함께 발전하는 설비중심사회를 위해 총력을 다할 것”이라며 “설비를 통해 사람들을 이롭게 한다는 용설후생(用設厚生)을 되새긴다”고 밝혔다. 이어 행사에 참여한 △강용태 설비공학회장 △정달홍 대한기계설비건설협회 회장 △조인호 대한기계설비건설협회 수석부회장 △김철영 한국설비기술협회 회장 △변운섭 대한설비설계협회 회장 △김회률 한국기계설비기술사회 회장 △박철흠 LH 공공주택사업본부장 △이상회 한국종합기계설비협의회 회장 △김용성 대한민국기계설비전시회 조직위원회 위원장 △연창근 한국설비기술협회 데이터센터기술위원회 위원장 △정영석 기계기술인회 회장 △이용규 기계설비건설공제조합 이사장 △유호선 대한기계설비산업연구원 원장 △조원표 메씨이상 사장 등 내빈들은 테이프커팅 세레모니를 진행하며 본격적인 전시회의 개막을 알렸다. IDC·탄소중립 특별관 구성HVAC KOREA 2022의 전시품목으로는 △냉난방공조설비 △환기설비 △소방설비 △특수설비 △장비류 △자재류 △에너지시스템 △위생설비 △기타 전문분야 등이 있으며 정부·지자체·공공기관, 종합·전문건설사, 건축사사무소, 설계·엔지니어링·감리사, 전기·기계설비 시공사, 병원·요양시설, 다중이용시설 등 관계자가 바이어로 참관했다. 특히 이번 전시회에서는 데이터센터(IDC)특별관, LH 탄소중립 특별관이 구성돼 시장의 관심이 높은 전문분야의 기술과 트렌드를 세밀하게 살펴볼 수 있는 기회가 제공됐다. 이에 더해 각 특별관에서 주제에 맞는 컨퍼런스가 개최돼 다양한 정책과 이슈, 개선방안 등에 대한 정보가 공유됐다. 데이터센터특별관은 데이터센터 구축 및 안정적 운영을 위한 솔루션을 제시했다. 최근 데이터센터 건설시장이 급성장함에 따라 관련 설계·설비·시공기술을 망라해 소개하는 특별관이 구성됐다. 데이터센터의 안정적 운영을 기본으로 에너지비용을 절감하고 장기적인 운영을 가능케할 최신솔루션을 선보여 많은 관심을 받았다. 데이터센터 컨퍼런스는 전시기간 내내 총 4개 세션으로 진행돼 국내·외 데이터센터 관련 정책, 제도, 시장동향은 물론 구축·운영과정에서 발생하는 이슈사항과 이에 대한 해법 및 솔루션 등이 입체적으로 다뤄졌다. LH 탄소중립특별관에서는 공공·민간을 통틀어 국내 최대 디벨로퍼로 활동하고 있는 LH가 추진하고 있는 탄소중립 산업생태계 조성관련 활동을 전시했다. 공기업으로서 공공성 및 ESG경영 강화를 위해 기후변화와 탄소중립 2050정책에 부응한 탄소중립 정책, 도시, 주택, 기계설비기술을 망라해 선보였다. 이와 관련해 LH 특별세미나는 LH의 2050 탄소중립 실현을 위한 기계설비 로드맵과 수소도시 실증현황을 공유하는 등 최근 LH의 선도적인 활동 및 중장기적 방향성이 공유됐다.

한국설비기술협회(회장 김철영)와 칸kharn, 메쎄이상은 지난 5월18일부터 20일까지 SETEC에서 개최된 ‘2022년 대한민국 기계설비전시회(HVAC KOREA 2022)’ 부대행사의 일환으로 ‘데이터센터 산업동향 및 탄소중립 기여방안 정보공유’를 주제로 컨퍼런스를 개최했다. 18일부터 20일까지 3일간 진행된 이번 컨퍼런스는 총 4개 세션으로 구성됐다. 1세션은 조진균 한밭대 교수가 좌장을 맡아 △국내 데이터센터 산업동향(강승훈 한국데이터센터연합회 팀장) △데이터센터 기술사례 및 해외 설계코드(이진영 한일엠이씨 사업부장) △데이터센터 project에서의 Risk, Cost, Schedule 절감 solution(이경욱 Victaulic 지사장) △냉각탑 일체형 냉동기 시스템 데이터센터 적용 제안(유승철 성지공조기술 상무) △데이터센터 프리쿨링 열원시스템 비교분석(이명규 LG전자 책임) △데이터센터 냉수계통 에너지절감 제어 및 설비진단 솔루션(최두수 LG전자 책임) △데이터센터 발전기실 설계최적화를 위한 CFD의 효용성(이인혜 한일엠이씨 마스터) △데이터센터 공간구성(이명진 정림건축소장) △데이터센터 전력밀도의 변화와 냉각시스템 대응방법(조진균 한밭대 교수) 등이 발표됐다. 강승훈 한국데이터센터연합회 팀장은 ‘국내 데이터센터 산업동향’ 발표를 통해 데이터센터 개요 및 시장동향, 관련제도에 대해 소개했다. 데이터센터는 4차 산업혁명 시대 ICT 신산업 활성화를 위한 핵심 기반시설로 DNA(Data, Network, AI) 및 ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile) 기반 서비스 구현의 데이터 저장·처리·유통을 맡고 있다. 국내 데이터센터 수는 매년 증가해 2021년 기준 총 159개 센터를 구축·운영 중이며 이중 112개는 정부·공공, 지사 등 비 수익용, 47개는 상업용 센터로 운영되고 있다. 국내 데이터센터는 지리적 여건, 주변 인프라의 우수성 등으로 주로 수도권에 위치하는 것이 특징이다. 데이터센터는 건축물에너지효율등급인증 및 제로에너지건축물인증 확대에 따라 해당 의무대상에서 제외시켜야 한다는 주장이 제기되고 있다. 또한 통상 데이터센터를 구성하는 7개 대분야별로 9개의 주요인증 및 점검을 수행해야 하며 일부 점검의 경우 설계단계에서도 점검사항을 반영해야 하는 등 이로 인한 업무손실과 비효율성이 제기되고 있어 현행단계의 제도개선 논의가 필요하다는 입장이다. 강승훈 팀장은 “한국데이터센터연합회는 지난해 데이터센터 건축법 개정의 후속조치로 주차장법 시행령 개정, 시설보안 규제 합리화, 에너지·환경규제 합리화 등의 제도개선에 앞장섰다”라며 “올해는 데이터센터산업계의 의견수렴을 통해 정부와 산업계의 연결고리 역할을 수행함으로써 데이터센터 산업활성화 및 탄소중립 이슈 대응방안 마련 등에 힘쓰겠다”고 말했다. 이진영 한일엠이씨 사업부장은 ‘데이터센터 기술사례 및 해외설계 코드’ 발표를 통해 글로벌 데이터센터들에 준용되는 해외설계 기준을 비롯해 최근 구축되는 글로벌 데이터센터들의 시스템 요소기술 트렌드 등에 대해 소개했다. 글로벌 데이터센터에 준용되는 해외기준들은 크게 △통신인프라의 신뢰성 △DC인프라의 정보제공 △그린데이터센터 지향 등으로 나뉘고 있다. 대표적으로 ‘ANSI/TIA-942’은 통신 인프라 신뢰성을 중심으로 전반적인 설계기준들을 열거하고 있다. 에너지효율 향상을 위한 공간·시스템 및 장비구성을 위해 에너지수요가 가장 큰 장비에 대해 전체 데이터센터에 전원이 공급되고 냉각되지 않도록 고밀도 장비 전용공간을 별도로 할당하고 설계하는 것을 고려해야 한다. 또한 △변풍량 냉각시스템 △냉·온복도 구분 △에너지효율적 조명체계 △컴퓨터실, 통신공간에 외부창 및 채광창 설치를 피할 것 △가상화하는 프로세스 도입 등이 권장된다. ‘ANSI/BICSI-002-2019’은 TIA-942의 best practice를 바탕으로 MEP, 건축 등 데이터센터 설계의 모든 부문들에 걸쳐 권장하는 설계안들을 설명하고 있다. PUE(Power Usage Effectiveness), WUE(Water Usage Effectiveness), CUE(Carbon Usage Effectiveness) 등은 발주처의 에너지성능 및 환경성능 요구사항으로 자주 활용되고 있다. 이러한 척도를 조합해 데이터센터 운영자는 데이터센터의 중요한 지속가능성 측면을 신속하게 평가하고 결과를 비교해 개선이 필요한지 여부를 결정할 수 있다. 이진영 사업부장은 “글로벌 고객들의 데이터센터 설계는 TIA-942 등 성능위주의 해외표준을 준용하는 설계접근이 필수”라며 “최근 다수의 데이터센터 운영하는 글로벌 IT관련 기업들은 데이터센터 신축 시 입지 및 신뢰성, 비용효율적 운영 및 환경부하 저감을 중시하는 추세”라고 말했다. 이어 “글로벌기업을 유치하기 위해 신뢰성은 높이고 전력사용량, 물사용량은 낮추는 고효율시스템 설계가 요구된다”라며 “전력, 물 등 데이터센터를 위한 유틸리티 공급 인프라에 대해서는 국내 법규 및 제도가 국제적인 표준들을 감안 개선돼야 할 여지가 있다”고 말했다. 이경욱 Victaulic 지사장은 ‘데이터센터 project에서의 Risk, Cost, Schedule 절감 solution’ 발표를 통해 데이터센터에 사용되는 배관을 쉽고 빠르게 설치하며 유지관리를 최소화할 수 있는 그루브 파이프시스템을 소개했다. 미국에 본사를 둔 Victaulic은 1919년 설립됐으며 전 세계 140여개국 고객들에게 제품을 공급하고 있다. 그루브 파이브시스템은 용접이 없이 금속가스켓으로 배관을 체결하기 때문에 용접과 같은 견고한 한정성과 부식 최소화로 배관수명을 연장할 수 있다. 또한 쉽고 빠른 설치와 유지관리에 필요한 다운타임을 최소화해 리모델링 프로젝트에도 최적화됐다. 특히 화기를 사용하지 않고 배관을 체결함으로써 화재위험성이 없어 안전관리비용을 최소화했으며 자재관리의 효율성을 증가시키고 현장작업은 최소화하는 것이 강점이다. Alion System Reliability Center는 미국 국방부(DoD)에서 인정한 신뢰성 우수성 센터인 RAC(Reliability Analysis Center)를 운영한 직원들로 구성되어 있습니다. RAC는 1968년부터 2005년까지 Alion/IITRI에서 운영했습니다. 미국의 RAC(Reliability Analysis Center)는 냉각, 콘덴서, 고온 및 음료와 같은 기계시스템에 사용하도록 설계된 그루브 커플링 시스템의 신뢰성, 가용성 및 유지보수성을 독립적으로 연구를 수행했다. 연구보고서에 따르면 Victaulic 그루브 커플링·피팅시스템이 50년의 예상 수명 동안 기계시스템의 가용성 요구사항을 충족하거나 초과할 것으로 결론을 내렸다. 이경욱 지사장은 “국내에서는 2021년 건설된 Digital Realty 상암 데이터센터에서 시공기간을 최소화하기 위해 최초로 Welding에서 Groove spec으로 변경, 건설사 품질 및 효율성 만족으로 후속 프로젝트에도 적용할 계획”이라고 설명했다. 유승철 성지공조기술 상무는 ‘냉각탑 일체형 냉동기 시스템 데이터센터 적용 제안’을 통해 냉각탑 일체형 냉동기시스템의 구성 및 특장점, 분리형 냉동기시스템과의 비교, 설치사례 등을 소개했다. 냉각탑 일체형 냉동기시스템은 냉각탑과 터보냉동기,펌프·열교환기·버퍼탱크·배관공사 등이 모듈화된 시스템으로 기계실이 필요없어 공간확보에 강점을 가지고 있다. 이를 통해 용적율 상승으로 인한 공간활용은 물론 건축물과의 조화를 이뤄 건축물가치를 상승시킬 수 있으며 평면구성이 좋아지고 평면사용 면적증가 지하기계실 면적 지하주차장으로 사용할 수 있다. 또한 냉각수펌프 용량감소로 인한 운전비가 감소하고 기계실, DA면적, 냉각수 샤프트가 불필요해 건축비를 줄일 수 있다. 냉각수 배관 감소로 인한 설비공사비 감소, 냉각수 펌프동력이 낮고 수전용량이 적어 전기공사비 감소 등 경제적으로 많은 효과가 있다. 유승철 상무는 “공장에서 모듈식으로 제작해 현장공사를 최소화하고 작업공기 및 안전사고 비율을 줄일 수 있으며 장비의 집중화, 내부에서 점검 가능, 관리포인트가 적어 유지보수가 쉽고 안전사고 발생요소가 저하된다는 장점이 있다”고 설명했다. 국내에서 냉각탑 일체형시스템 설계 대표사례로는 △롯데아울렛 남익점 △청주 복합건물 △경기 부천 효성해링턴플레이스 △제주돌문화원 △삼성SDI △기흥ICT SK V1 △센터포인트명동복합시설 △코스트코 고척점 등이 있다. 이명규 LG전자 책임은 ‘데이터센터 프리쿨링 열원시스템 비교분석’을 통해 LG전자의 기술력이 집약된 프리쿨링 열원시스템을 소개했다. LG전자의 IDC 전용 무급유 인버터 R1233zd 터보냉동기는 효율향상을 통한 PUE 개선 및 운전비 절감은 물론 Harmonic Free Inverter로 별도의 고조파필터가 필요없다는 점에서 경제성이 뛰어나다. 또한 무급유 직결구동으로 신뢰성 및 유지관리성을 향상시켰으며 AI머신러닝으로 서지회피 연속운전이 가능하다. 복전 후 90초 내 정격부하에 도달할 수 있는 퀵스타트기능과 AHRI인증 S/W 및 테스트 설비 등을 갖췄다. 정속 터보냉동기대비 열원시스템의 COP는 14% 향상되며 연간 운전비는 4,273만원 절감할 수 있다. LG전자의 핵심기술인 마그네틱 베어링·인버터, 고효율 임펠러, Oil Free 등이 적용된 결과다. 이명규 책임은 “공랭식 프리쿨링 스크류 냉동기는 합리적인 가격의 AHRI 인증제품으로 외산대비 가격경쟁력을 확보했다”라며 “콤팩트한 사이즈로 설치성을 향상시켰으며 500RT급 경쟁사 제품대비 바닥면적을 7% 축소했다”고 말했다. 이어 “이외에도 빠른 기술지원, 납기 및 SVC 대응, 비상상황에서 신속대응을 통한 가용성 확보가 강점”이라고 말했다. 최두수 LG전자 책임은 ‘데이터센터 냉수계통 에너지절감 제어 및 설비진단 솔루션’ 발표를 통해 LG전자의 향상된 소프트웨어 기술력을 소개했다. LG전자는 BMS솔루션을 통해 건물, 공장 UT설비영역을 대상으로 모니터링시스템, 에너지절감 솔루션, 유지보수고나리 솔루션을 제공하고 있다. 특히 총합공조설비(HVAC)뿐만 아니라 모든 건물의 소방, 보안, 신재생에너지, FMS 등 기능별 유형에 맞는 에너지절감 제어 및 신뢰할 수 있는 운영관리 솔루션을 제공하고 있다. 특히 데이터센터부문에서는 고객의 최대 지향점인 안정성과 신뢰성확보를 위해 서버, DDC 이중화기술을 제공하고 있다. 이는 장애발생 시 스탠바이서버에 접속해 중단없는 서비스 제공과 △DDC 통신상태 △CPU, 메모리 △관제점 상태 △로직상태 등의 조회 및 진단, 가상 시운전까지 통합한다. 최두수 책임은 “LG전자는 이중화, 시스템 자가진단 등 솔루션 안정화 기술을 기반으로 고객의 안정성 확보를 위한 TIER3 수준의 비상대응-정상운전을 지원하고 있다”라며 “다양한 건물, 공장의 보조열원설비시스템은 프리쿨링 제어 솔루션 다수 구축노하우를 통해 고밀도 서버, 센터 대형화에 대한 부하대응 솔루션이 강점”이라고 강조했다. 이어 “에너지절감 솔루션은 NET를 통해 기술을 공식 입증한 냉수계통 최적제어 솔루션과 냉각탑 표준성능진단 솔루션을 통해 에너지효율등급 PUE 1.3 이하 수준을 유지시킬 수 있다”라며 “냉동공조 제조기술과 자동제어 융합기술 기반 냉각탑 표준성능진단 및 냉동기 주요부품성능진단 데이터를 활용해 고장예방성제대응을 통해 완전 무중단에 가까운 유지보수관리 솔루션을 제공하고 있다”고 말했다. 이인혜 한일엠이씨 마스터는 ‘데이터센터 발전기실 설계최적화를 위한 CFD의 효용성’을 발표했다. 국내 데이터센터 시장규모는 2015년 글로벌 클라우드 서비스 시장진입, 코로나19, 4차산업 급성장 등에 따라 수요가 급증했다. 이에 따라 최근 3년간 국내 상업용 데이터센터 IT전력 공급용량은 20% 이상 성장하고 있으며 운영의 안정성을 결정하는 비상전력 인프라의 중요성도 날로 대두되고 있는 상황이다. 데이터센터의 안정성, 효율성 등 평가지표인 TIER 등급의 경우 현재 클라우드 컴퓨터 서비스 제공을 위해서는 통상 TIER 3 수준 이상을 요구하고 있으며 연간 1.6시간의 다운타임만을 허용함에 따라 설계단계부터 비상전원설비 성능검증이 필수적으로 요구되고 있다. 대부분의 비상 발전기실의 경우 설치공간의 제약, 운영 시 소음 등으로 인해 건물 지하층에 계획되고 있으며 데이터센터 발전기실 설계 및 설치에 관한 법적 규정이 미비함에 따라 비상발전기 제작사의 설계자료에 의존해 설계 및 시공이 이뤄지는 경우가 대부분이다. 이인혜 마스터는 “설계단계부터 CFD를 통한 설계 적정성에 대한 검토절차는 구축비용 및 운영 리스크 절감에 필수적인 사항으로 인식이 확대돼야 한다”고 강조했다. 조진균 한밭대 교수는 ‘데이터센터 전력밀도의 변화와 냉각시스템 대응방법’ 발표를 통해 증가하고 있는 IT전력밀도와 이에 대응해야 하는 냉각시스템의 기술적 측면을 강조했다. 글로벌 데이터센터 IT전력밀도는 IT장비의 저전력기술 적용 등으로 실제로 초기에 예상했던 만큼 IT전력밀도의 기하급수적 증가는 없는 것으로 나타났다. 2010년도 이후 전용 데이터센터는 보편화돼 상면기준으로 일반적인 전력밀도는 540~2,200W/㎡, 10kW/rack 이상의 경우 고밀도로 간주된다. 글로벌 데이터센터 평균 IT전력밀도 2021년 기준 약 8.0kW/rack로 2011년 2.4kW/rack에서 2017년 5.6W/rack 4배가량 증가했다. 조사대상 글로벌 데이터센터는 과반수가 4~10kW/rack의 IT전력밀도로 운영되고 있으며 10~20kW/rack 수준의 데이터센터는 약 13%를 차지한 것으로 나타났다. 2014년 이후 PUE는 크게 향상되지 못했는데 PUE 1.6 이상 데이터센터가 5kW/rack 이하의 비교적 저밀도 랙-서버가 지배적이기 때문이다. 평균 IT전력밀도가 높을수록 데이터센터가 보다 에너지효율적으로 설계될 수 있는 가능성이 높음다는 점을 시사한다. 조진균 교수는 “데이터센터의 핵심요소인 IT전력밀도에 따른 저밀도, 중밀도 및 고밀도 랙-서버 구성에 대응 가능한 150kW급 독립모듈 등 3가지 기본모델을 도출할 수 있다”라며 “이는 냉각시스템 선정방법을 정량적으로 비교해 객관적인 판단기준을 제시할 수 있으며 IT전력밀도 기반 도출된 필요건축면적, 에너지효율 및 초기투자비를 복합적으로 고려해 냉각시스템 선정을 판단해야 한다”고 말했다. 이어 “하이퍼스케일 데이터센터가 주류가 되고 15.0kW/rack이상의 전력밀도를 적용해야 할 경우 랙-기반 공랭식 냉각을 반드시 고려해야 하고 우선 검토대상으로 삼아야 한다”고 강조했다. 2세션은 홍민호 한일엠이씨 부사장이 좌장을 맡았다. △데이터센터 쿨링시스템(모기진 HPE 이사) △데이터센터 효율과WUE를 고려한 냉매 에코노마이저 솔루션(이수영 버티브 부장) △스마트팩토리를 위한 엣지데이터센터 솔루션(문규영 리탈 이사) △데이터센터 공랭식 냉동기 시스템의 활용방안(정경수 오텍캐리어 책임) △데이터센터 수열에너지 활용방안(정현범 K-water 차장) △강원 데이터센터 집적단지 추진현황(함광준 강원도청 팀장) △데이터센터 설계단계 이슈사항 및 PM의 필요성(장원복 한일엠이씨 사장) 등이 발표됐다. 모기진 HPE 이사는 ‘데이터센터 쿨링시스템’을 주제로 발표했다. 최근 데이터센터 냉각은 프리쿨링 이코노마이저가 활용된다. 프리쿨링은 팬과 펌프 외 별도의 기계적 냉각을 활용하지 않고 외부환경을 이용해 데이터센터를 최적의 온·습도로 관리하는 방식이다. 프리쿨링 방식은 크게 에어사이드 이코노마이저와 워터사이드 이코노마이저로 나눌 수 있다. 에어사이드 이코노마이저는 열원으로 냉기를 직접 이용하거나 열교환을 통한 간접냉각을 활용한다. 워터사이드 이코노마이저는 냉각탑을 활용해 건조된 냉기로 데이터센터를 냉각하며 냉동기를 이용하지 않는 특징이 있다. 최근 프리쿨링 냉각시스템으로는 △DEC(Direct Evaporative Cooling) △IEC(Indirect Evaporative Cooling) △IDEC(Indirect-Direct Evaporative Cooling △간접 공기 대 공기 열교환기(Indirect Air to Air Heat Exchanger) △모듈식 냉각기술(Modular Cooling Technology) △판형 열교환기 및 개방형냉각탑이 있는 WC냉각기(WC Chiller with Plate HX and Open Cooling Tower) △폐쇄형 냉각탑 워터스프레이가 있는 공랭식 냉각기(Air Cooled Chiller with Closed Cooling Tower Water Spray) △건식냉각기 및 프리쿨링 코일이 있는 수냉식 DX CRAC 유니트(Water Cooled DX CRAC Units with Dry Coolers & Free Cooling Coil) △열사이펀 냉각기(Thermo-syphon Chillers) 등이 있다. 이수영 버티브 부장은 ‘데이터센터 효율과 WUE를 고려한 냉매 에코노마이저 솔루션’에 대해 발표했다. 이수영 부장은 “코로나시대를 지나 기후변화에 대처하기 위한 ESG경영이 대세로 자리잡았으며 탄소배출이 많은 데이터센터에서 고효율 친환경솔루션의 요구사항은 지속 확대될 것”이라며 “세계적인 물부족 현상의 심화 역시 갈수록 증가할 것으로 예상돼 데이터센터의 PUE와 더불어 WUE도 강조될 것”이라고 밝혔다. 최근 ESG경영이 강조되며 데이터센터의 탄소배출 저감을 위해 PUE를 관리하고자 고효율시스템 및 그린에너지를 도입해 전력사용량을 최소화하고 있다. 또한 세계적인 물부족 현상에 대처하기 위해 물 사용량 감소룰 추구하며 WUE를 높이는 추세다. 이러한 PUE와 WUE 요구를 해결할 대안으로 공랭식 냉매 에코노마이저 솔루션이 제시되고 있다. 공랭식을 활용해 물사용량을 ‘0(zero)’화하고 외기를 통한 프리쿨링으로 효율을 극대화하는 방식이다. 버티브에서 제공하는 솔루션의 경우 Full ECO모드 시 PUE 1.05, Full 컴프레서모드 시 PUE 1.29 달성이 가능하며 △실내설치형 타입(분리형 80~185kW 전면토출형) △대용량패키지 타입(패키지형 400kW 전면토출형 및 옥탑설치형 등) 등을 적용할 수 있다. 문규영 리탈 이사는 ‘스마트팩토리를 위한 엣지데이터센터 솔루션’을 주제로 발표했다. 산업계에 디지털전환이 요구되는 가운데 이를 위한 스마트팩토리로 제조·생산의 패러다임이 변화하고 있다. 이는 실시간 맞춤형 복합생산형태로 제조환경이 변화함에 따라 필수적인 흐름으로 인식되고 있다. 리탈은 이러한 시대적변화에 따른 시장의 요구사항을 반영해 엣지컴퓨팅, 모듈러 데이터센터 등에 대한 솔루션을 제공한다. 엣지데이터센터 솔루션인 ‘SMDC’는 온·습도, 연기, 충격, 설비 등 모니터링시스템을 제공하며 밀폐형 외함을 사용해 독립적 환경을 제공한다. 냉각팬 또는 필터를 통해 환기하며 환경감시시스템이 적용됐다는 특징이 있다. ‘FMDC’는 실외기가 없는 독립형 타입으로 올인원 타입의 모듈러 데이터센터다. 공장이나 넓은 공간에 적합하며 유리도어를 적용해 밀폐형 랙 냉각방식을 사용한다. 히트파이프시스템을 적용한 프리쿨링으로 75% 에너지절감이 가능하며 IoT인터페이스를 통한 원격모니터링 및 제어를 지원한다. 특히 엣지큐브(EDGE Cube)는 공장이나 물류센터 등 전산실을 구축하기 어렵고 먼지난 오염물질이 많은 곳에서도 IT시스템을 운영할 수 있도록 올인원 형태로 구성한 솔루션이다. 높은 보호등급과 효율성을 제공하면서도 사용자의 환경이나 IT자원의 수량에 따라 유연하게 구성할 수 있다. 정경수 오텍캐리어 책임은 ‘데이터센터 공랭식 냉동기시스템의 활용방안’에 대해 발표했다. 공랭식 인버터냉동기는 정전복귀 후 최대한 빠르게 냉동기를 정상화해야 해 고속기동 필요성이 있다. 정전복귀 후 100% 냉각능력에 도달하는 시간이 기존 흡수식냉동기는 20~30분, 터보냉동기는 5~6분인 것에 비해 고속 USX냉동기는 이를 2~3분으로 단축했다. 또한 공랭식 인버터 냉동기는 미래 공조부하가 얼마나 증가할지 예측이 어려운 이슈가 있어 모듈연결방식으로 내부부하에 맞게 증설할 수 있는 솔루션이 요구된다. 모듈방식을 활용하면 서버확장에 맞게 냉동기를 증설할 수 있는 장점이 있다. 이와 함께 냉동기 제어기 고장 시 전체 공조기시스템이 정지하는 문제가 있어 백업 모듈컨트롤러(MC)를 활용, MC고장에 대응해야 한다. 외부배선으로 연결된 배선전환박스를 설치, MC에서 고장, 작동불량 신호가 접수되면 서브MC를 가동한다. 즉 데이터센터용 열원기기의 정지는 IT기기의 고장리스크로 직결되므로 USX는 냉동기를 모듈화해 모듈백업운전하고 각 모듈 내 압축기마다 백업운전하는 시스템을 구축하는 것이 이러한 이슈사항을 해결할 수 있는 솔루션이 된다. 정현범 K-water 차장은 ‘데이터센터 수열에너지 활용방안’을 주제로 발표했다. 2050 탄소중립 추진을 위한 물에너지의 역할이 증대됨에 따라 최근 신재생에너지법 및 한국수자원공사법 개정 등을 통해 수열에너지사업기반이 마련됐다. 수열에너지는 국내 온실가스 중 7%를 발생시키는 건축물의 냉난방에 활용할 수 있는 잠재력이 커 효과적인 열원으로 주목받고 있다. k-water는 수열공급기반 데이터센터 집적단지로서 강원수열 융복합 데이터센터 클러스터를 추진, 현재 실시설계가 진행 중이다. 소양강댐 심층수 일간 24만1,000톤을 활용해 1만6,500RT 수열용량을 확보하는 것으로 이를 통해 68.5% 에너지절감을 기대하고 있다. 농업·산단의 2차 난방활용 후 데이터센터에 7℃냉수를 재공급하는 방식으로 수열 원소비용을 절감한다. 수열에너지로 기저부하를 담당하며 냉동기를 적용해 수열원 온도상승 시 냉동기를 가동함으로써 운영안정성을 확보하는 방식이 적용된다. 함광준 강원도청 팀장은 ‘강원 데이터센터 집적단지 추진현황’을 주제로 발표했다. 국내 데이터센터의 80%가 수도권에 집중됨에 따라 전기를 많이 쓰는 데이터센터, 공장 등은 앞으로 수도권에 들어서기 힘들어질 전망이다. 또한 국내 다수 건립이 추진되고 있는 글로벌 데이터센터기업 역시 RE100을 충족하기 위해 신재생에너지 충족이 가능한 입지의 선호도가 증가하고 있다. 이러한 배경에 따라 추진되는 강원 수열에너지 융복합 클러스터 ‘K-Cloud Park’는 강원도 춘천시 동면 지내리 일원 81만6,000㎡ 부지에 총사업비 3,439억원을 들여 2027년까지 데이터센터 집적단지, 물·에너지 집적단지, 스마트팜, 주거단지 등을 구축하는 사업이다. 총저수량 29억톤에 달하는 소양강댐 수열에너지는 방류수 평균수온이 5~7℃로 냉각수로 활용하기 용이한 열원이다. 소양강댐에서 통합관리센터로 보내진 수열을 데이터센터 냉각에 활용하게 된다. 이번 사업은 클라우드 데이터센터 6개 유치를 목표로 하며 이를 위해 수열에너지를 통한 냉방전력 절감, 프리쿨링시스템 적용, PUE 1.2 이하, RE100 및 탄소중립 등 친환경기업 이미지 제고, 변전소 2개의 안정적 전력공급, 세제혜택 등을 전략으로 삼았다. 올해 기본·실시설계와 접속도로 설계가 마무리되면 이후 접속도로 공사, 수열에너지 2단계 공급, 전력공급시설 공사, 통신인프라 공사, 기반공사 등을 거쳐 2027년 사업을 완료할 계획이다. 장원복 한일엠이씨 사장은 ‘데이터센터 설계단계 이슈사항 및 PM의 필요성’을 주제로 발표했다. 데이터센터사업에서 PM은 발주처의 비즈니스파트너로서 발주처의 특성에 따라 최적의 계획을 제안하며 설계 주요아이템을 협의·결정하는 디자인 매니지먼트로서 역할하게 된다. 또한 프로젝트 건설을 감독하는 일련의 과정에 참여하며 신뢰성을 테스트하는 단계별 공사관리자의 역할도 수행한다. 특히 시공품질 향상, 종합 시운전, 준공 후 관리 등의 역할도 병행하므로 우수한 성능의 데이터센터를 효율적·효과적으로 구축하도록 지원한다. 데이터센터 PM의 역할은 건축부문에서 △입지조건 △건축사항 △모듈계획 △배수계획 △DA계획 △방화구획 △구조계획 △소음계획 △내진계획 △옥외계획 등을 점검한다. 또한 기계부문에서 △외기 온·습도조건 △IT & UT 실내 온·습도기준 △냉방부하 선정 △용수·지역냉난방·가스·하수 등 인프라시설 △외기냉방 적용 △냉각방식 △CRAH 예비율 △버퍼탱크용량 △냉각탑보급수조 및 유류탱크 용량 등을 검토해야 한다. 또한 전기분야에서 △한전전력수전 △백업 발전 △UPS △IT인프라 등을 점검하며 소방부문에서 △소방시설 설계 선택사항 적용 △가스계 소화설비형식 선정 △가스계 소화설비 약제 △Data Hall 화재감지기 적용 △Data Hall 및 CRAH Room 소화설비 등을 선정한다. 이밖에도 △신재생에너지 △SPOF(Single Point of Failure) 등의 계획도 점검하는 역할을 맡는다. 3세션은 이송우 우원엠앤이 부사장이 좌장을 맡아 △국내·외 데이터센터 표준화 및 인증 방향(정상진 한국전자통신연구원 책임연구원) △데이터센터 차세대 냉각 유형 및 Case Study(최병남 삼화에이스 이사) △데이터센터 프리쿨링 시스템의 운전 모드에 따른 최적 제어 방안(이강현 존슨콘트롤즈 이사) △IDC 스마트밸브(안성진 하나지엔씨 팀장) △데이터센터를 위한 냉동기 및 냉각탑의 최적화 설계(이창수 유원공조 팀장) △인텔리전트 밸브를 통한 데이터센터의 에너지 최적화 기술(구희준 지멘스 부장) △데이터센터 RE100 필요성과 해외동향(권재원 한국에너지융합협회 한국RE100협의체 사무국장) △CFD를 활용한 데이터센터 입찰사례(전세민 포스코건설 과장) △데이터센터 Two Phase 쿨링 활용 방안(유기출 하니웰 대표) △신축 데이터센터 입지조건 및 사업방향(윤대중 YG홀딩스 대표) △데이터센터 기계설비시스템 최신 기술 및 설계 트렌드(진성오 우원엠앤이 상무) 등이 발표됐다. 정상진 전자통신연구원 책임연구원은 ‘국내·외 데이터센터 표준화 및 인증방향’발표를 진행했다. 2020년 기준 약 400MW 수준의 전력이 국내 데이터센터에서 사용되고 있다. 데이터센터의 에너지사용은 IT장비의 사용량과 냉각, 공조, 조명 등 데이터센터설비의 사용량으로 구분된다. 이에 따라 데이터센터의 에너지효율 향상을 위해서는 각 주요 구성요소의 에너지사용의 측정, 평가가 선결조건이다. 데이터센터의 효율측정 및 평가지표 개발은 데이터센터 자원효율, 안정성 등을 주심으로 구성되고 있다. 이중 그린데이터센터는 가장 엄격한 기준으로 데이터센터를 평가하고 있다. 데이터센터의 에너지효율을 측정하는 척도인 PUE는 데이터센터설비의 에너지효율을 정략적으로 측정할 수 있는 지표로 어떤 설비가 에너지효율이 낮은지 판별해 개선할 수 있는 핵심기술이다. 정상진 책임연구원은 “기존 가장 많이 활용되는 PUE를 비롯해 재생에너지 사용효율을 나타내는 REF, IT서버의 효율을 측정하는 ITEE, 서버의 가동율을 나타내는 ITEU 등이 데이터센터를 평가하는 척도로 활용되고 있다”라며 “이와 함께 데이터센터에서 발생한 열을 재활용하는 정도를 나타내는 ERF 등이 데이터센터의 수준을 종합적으로 평가하는 척도로 적용되는 등 향후 자원효율적 탄소중립 데이터센터를 실현하기 위해 관련 평가척도가 고도화될 전망”이라고 밝혔다. 최병남 삼화에이스 이사는 ‘데이터센터 차세대 냉각 유형 및 Case Study’를 발표했다. 디지털시대를 맞아 모바일기기, SNS 활성화 등으로 생산되는 데이터량의 폭증에 따라 이에 대응하기 위한 데이터센터의 역할이 강조되고 있다. 2019년 기준 민간 데이터센터 매출액은 약 2조7,066억원으로 상업용 데이터센터의 매출액은 약 7,691억원으로 매년 증가하고 있다. 데이터센터의 전기소비량 중 31%는 HVAC부문으로 정부가 온실가스를 배출하는 사업장을 대상으로 연단위 배출량을 할당해 할당범위 내에서 배출할 수 있도록 제한하고 있어 전기사용량을 줄이는 것이 핵심과제로 주목된다. 데이터센터 HVAC 전기사용량을 줄이기 위해 직팽식 냉동시스템에서 고효율 및 고집적 부하를 처리할 수 있는 시스템으로 개발되고 있다. 최근에는 △Direct Air Economizer △Indirect Air Economize △Water-side Economizer △SMART 프리쿨링 냉동기 등이 활용되고 있다. 최병남 이사는 “과거 물리적 구조 및 성능에 니즈가 집중됐다면 현재는 복잡하고 민감한 장비에 대한 관리시스템 니즈가 증가하고 있다”라며 “장비 볼륨당 열부하량 증가로 냉각풍량이 증가하고 높은 회로밀도로 인해 밀페형 시스템 적용이 어려워졌다”고 밝혔다. 이어 “회로간 거리가 가까워 부식진행에 따른 쇼트가 쉽게 발생하며 전자장치의 소형화로 부식에 대한 영향도 증가하고 있어 이에 대해 고려해야 한다”고 덧붙였다. 이강현 존슨콘트롤즈 이사는 ‘데이터센터 프리쿨링시스템의 운전모드에 따른 최적제어방안’ 발표를 진행했다. 데이터센터 설계 조건은 서버실의 온도가 관건으로 수냉식 시스템을 구성할 경우 출수온도 28℃ 수준으로 설계된다. 프리쿨링은 데이터센터 냉각비용을 감축할 수 있는 방안으로 주목받고 있으며 능동적인 제어가 가장 중요하다. 데이터센터 프리쿨링시스템 운전모드는 기계식 냉방운전(여름), 완전 프리쿨링운전(겨울), 하이브리드 냉방운전(봄, 가을) 등으로 구분된다. 대수제어를 통해 냉동기 부분부하 운전시 유량을 줄겨 소비동력 절감을 실현할 수 있는 장점이 있다. 하이브리드 냉방운전 시 외기로 냉각하기 위해 이코노마이저 유량조절밸브가 개방되며 냉각수온도와 칠러플랜트의 총 소비동력을 계산해 가장 최적의 조합으로 운전할 수 있다. 이강현 이사는 “프리쿨링 운전시간은 외기온도 및 서버실 설계온도와 밀접한 관련이 있으며 냉동기 대수제어는 냉동기의 효율운전 범위를 고려할 경우 총 소비동력을 절감할 수 있는 방안”이라며 “냉동기가 최적효율로 운전할 수 있도록 설계한다면 데이터센터의 냉각에너지 사용을 줄일 수 있다”고 밝혔다. 안성진 하나지엔씨 팀장은 ‘IDC 최적 에너지절감 스마트 BEMS 밸브(TA-Smart Valve)’를 발표했다. 글로벌 데이터센터시장은 2018년부터 연평균 19%씩 성장하고 있으며 2023년에는 약 513조원에 달할 전망이다. 국내 데이터센터는 2025년까지 32개의 신규 데이터센터가 구축돼 예정으로 2020년대비 2배 이상으로 성장할 것으로 보인다. 데이터센터의 서버설비의 최적운영환경을 유지하기 위해 항온항습기와 냉방설비가 설치되며 코일 내 냉각수를 제어하는 장비는 복합밸브 PIBCV로 성능을 향상시키고 있다. 정밀하고 효율적인 변유량 온도제어, 높은 Rangeability를 위한 EQM 플러그로 제작된 하나지엔씨의 TA복합밸브는 낮은 부하에서도 우수한 선형제어성능을 보장한다. 또한 모든 부하조건에서 높은 오소리티로 우수한 차압제어성능을 갖추고 있으며 운전 중 유량, 펌프양정 측정이 가능해 기계성능점검이 용이하다. 안성진 팀장은 “TA복합밸브는 실제 CRAH 부하조건에 대한 유량제어가 가능하고 부분부하가 발생해도 유량을 최적화해 정확하고 높은 에너지효율을 유지할 수 있다”라며 “실제 측정유량은 원격으로 확인할 수 있어 제어가 가능하며 특히 밸브 설치 전 Hyselect, Hyd-Sarek 등 수배관검토프로그램으로 설계최적화에 대한 검토를 진행해 시스템을 최적화할 수 있다”고 밝혔다. 이창수 유원공조 팀장은 ‘데이터센터를 위한 냉동기 및 냉각탑의 최적화설계’ 발표로 냉동기, 냉각탑 선정 시 고려사항을 공유했다. 데이터센터 냉동기, 냉각탑 선정에는 안정성, 효율성, 설치면적, 용이한 유지보수 등이 주요 고려사항으로 적용된다. 냉동기는 수냉식 냉동기, 공랭식 냉동기 등이 주로 적용디고 있으며 수냉식의 경우 적은 수전용량, 프리쿨링, 적은 설치면적 등의 장점을 가지고 있다. 공랭식의 경우 적은 물사용량, 단순한 제어구성 등이 강점이다. 수냉식 냉동기의 경우 냉각탑에 원활한 냉각수 공급여부가 핵심 고려사항이며 프리쿨링 모드변경 시 밸브의 개폐에 따른 냉수 및 냉각수 유량변경과 분당 몇 %까지 유량변경에 대응할 수 있는지 확인해야 한다. 공랭식 냉동기의 경우 설비인증, 냉수온도, 외기온도, 긴급재기동 등이 선정시 고려사항으로 꼽힌다. 긴급재기동의 경우 데이터센터의 전기적 문제발생에 따른 냉동기 정지 후 재기동 시 대응시간에 관한 것으로 데이터센터 안정성에 대한 요소다. 냉각탑은 직교류와 대향류 등이 있으며 직교류의 경우 용이한 유지보수, 작동 중 내부확인 가능, 낮은 냉각탑 높이 등과 적은 소음, 낮은 펌프양정 등의 장점으로 많은 현장에 적용되고 있다. 이창수 팀장은 “냉동기는 시수 공급량에 따라 수냉식 및 공랭식 등 방식을 선정해야 하며 최소 재기동시간을 통한 버퍼 탱크 사이즈를 최적화하는 것이 중요하다”라며 “냉각탑은 설치면적, 동력, 투자비 등이 주요 고려사항으로 운전 중에도 구동부 점검이 가능한 직교류 냉각탑을 우선 검토하는 것이 바람직하다”고 밝혔다. 구희준 지멘스 부장은 ‘인텔리전트 밸브를 통한 데이터센터의 에너지 최적화기술’을 발표했다. Tier 4 데이터센터의 35%가 지난 3년 이내에 IT서비스를 중단한 사례가 있으며 비효율적인 장비와 빈번한 시설보수 등에 따라 막대한 유지관리비용이 발생하고 있다. 데이터센터 내 칠러 등 냉방설비의 최적운전제어를 통한 두자리수의 에너지절약이 가능하며 지능적이고 지속적인 적응제어방식의 냉방시설에 의한 서버보호 및 데이터보안을 확보하는 것이 중요하다. 최대부하에서 정적밸런싱 밸브가 적용될 경우 압력변동에 대응하지 못해 냉동기 효율이 낮아져 에너지낭비로 이어진다. PICV 복합밸브를 적용할 경우 압력변동에 구애받지 않고 높은 냉동기 성능을 유지할 수 있어 정적밸런싱 밸브대비 최대 30%의 에너지를 절감할 수 있다. 구희준 부장은 “데이터센터는 부하에 대한 밸런싱이 중요하다”라며 “정유량밸브는 부분부하 운전조건에서는 균일하게 분배하는 것이 불가능하며 동적밸런싱 밸브의 경우 부하조건 및 압력변동에 상관없이 균일한 에너지분배가 가능하다”고 밝혔다. 이어 “지능형 밸브를 적용할 경우 최대 성능이 향상되며 유량값도 80% 수준으로 제한되고 에너지도 7% 절감할 수 있다”라며 “에너지 절감을 위해서는 분석에 따라 유량을 적응제어하고 저유량 구간에도 적응해 변동운전할 수 있는 밸브를 적용하는 것이 중요하다”고 덧붙였다. 권재원 한국에너지융합협회 한국RE100협의회 사무국장은 ‘데이터센터 RE100 필요성과 해외동향’을 발표했다. RE100은 2050년까지 기업이 필요한 전력량의 100%를 재생에너지 전력으로 사용하겠다는 민간 자발적인 캠페인으로 ESG 및 탄소중립과 연계돼 활성화되고 있다. 2021년 기준 가입기업은 300개사가 넘었으며 이들 기업의 소비전력은 315TWh 이상으로 국가 전력사용량 순위에서 12위 수준이다. 국내에서는 7개사가 가입했으며 가입 기업군 중 소비전력이 가장 큰 산업의 재생에너지 조달비율은 데이터센터 운용 IT업체가 포함된 서비스업이 105TWh로 71%, 제조업, 유통업 등 순으로 나타났다. RE100 이행수단으로는 △녹색프리미엄 △REC 구매 △제3자 PPA △지분투자 △자가발전 등이 있다. 해외 데이터센터의 RE100 이행수단은 REC가 가장 많으며 PPA의 전력구매물량이 급격히 증가하는 추세다. 권재원 사무국장은 “2024년까지 구축예정인 민간 데이터센터는 24개로 이중 18개는 상업용 데이터센터”라며 “구축예정인 상업용 데이터센터의 IT전력 공급가능량은 504MW로 예상되며 상업용 데이터센터 IT전력 공급가능량은 2020년 398MW에서 2024년 902MW로 약 2.2배 성장할 것”이라고 밝혔다. 이어 “SMP, REC 가격의 변동성 등 데이터센터 기업은 RE100을 이행하기 위한 방안을 고려해야 한다”고 덧붙였다. 전세민 포스코건설 과장 ‘CFD를 활용한 데이터센터 입찰사례’발표를 통해 데이터센터 구축에 대한 CFD의 역할을 공유했다. 최근까지 데이터센터의 냉방시스템은 공기의 순환 및 정체, 항온항습기 배치 등에 대한 세부예측이 선행되지 않고 최대부하에 맞춰 설계됐다. 즉 안전율에 맞춰 설계했으며 이는 비용증가로 이어졌다. 이러한 비용증대를 CFD 적용을 통해 예방할 수 있으며 설계단계에서 정확한 예측으로 효율적인 설계가 가능해졌으며 문제점 도출, 개선방안 마련, 관리 등 체계적인 접근이 가능하다. 다만 CFD의 정확도 및 신뢰도 확보가 우선돼야 하며 이를 위해서는 신뢰성 높은 결과물을 도출하기 위한 정보입력이 중요하다. 전세민 과장은 “CFD해석과정에서 공조전문가는 발생가능한 물리적 현상을 예측하고 해석전문가는 물리적 현상에 대해 경계조건을 입력해 실제상황과 유사한 결과를 계산할 수 있다”라며 “포스코는 이에 대한 전문인력을 운용하고 있으며 구조해석, 유동해석, 배관해석 등의 적용뿐만 아니라 스마트장비를 구비해 CFD의 결과의 신뢰성을 확보해 최적시스템을 구성하고 있다”고 밝혔다. 유기출 하니웰 대표 ‘데이터센터 Two Phase 쿨링 활용방안’ 발표를 진행했다. 정부는 냉매로 인한 탄소배출을 줄이기 위해 오존층 보호법 개정을 검토하고 있다. 이를 통해 HFC냉매에 대한 법적 규제근거가 마련될 것으로 보이며 대표적인 HFC 냉매는 R134a로 규제가 시행되면 사용이 불가능해질 전망이다. 데이터센터에 필요한 냉동기의 경우 매년 교체하는 설비가 아닌 장기사용에 따른 지속가능성을 염두해야 하는 것이 특징이다. 현재 냉매규제에서 자유로운 것은 HFO와 자연냉매다. 냉각시스템에 대한 친환경성을 요구하는 시대에서 Two Phase 냉각시스템이 수냉식대비 안정성이 우수하고 핫스팟 대응에 용이해 주목받고 있다. 특히 Two Phase 쿨링은 초출력 장비에 적합하며 낮은 열저항, 수냉식대비 낮은 유속으로 흐르기 때문에 작고 좁은 배관으로도 활용할 수 있다. 유기출 대표는 “하니웰의 Two Phase 냉각시스템은 기존 솔루션대비 40% 중량 및 전력소비량을 감소할 수 있으며 4배가량 우수한 냉각성능과 용이한 유지보수가 강점”이라며 “하니웰은 유체에 대한 기술력을 바탕으로 냉각시스템의 최적설계에 기여하고 있으며 지속가능성, 안정성 등을 고객에게 제공하고 있다”고 밝혔다. 윤대중 YDC홀딩스 대표 ‘신축 데이터센터 입지조건 및 사업방향’ 발표를 통해 데이터센터 동향을 공유했다. 민간데이터센터의 72.7%는 고객접근성, 낮은 지역속도, 인프라 우수성 등을 이유로 수도권 권역에 집중돼있다. 일부 코로케이션 목적이 아닌 자체사용 목적의 데이터센터의 경우 냉각효율개선 및 지형적 안정성, 지자체의 세제혜택, 광케이블 연결 등을 고려해 지방에 위치해있다. 네트워크기술의 발달 및 인프라확산, 수도권 내 적정부지의 지가상승 등으로 추후 수도권 외 지역으로 상업용 데이터센터 확산이 지속될 전망이다. 윤대중 대표는 “일부 투자자의 경우 전력만 있으면 데이터센터를 구축할 수 있을 것으로 생각하고 투자에 나서는 경우가 많다”라며 “이는 매우 위험한 투자로 수요층을 확보하지 못한 상황에서 데이터센터가 구축되기도 한다”고 지적했다. 데이터센터의 입지조건으로는 △전력 △위치 △대지면적 △인허가 △통신 △접안도로 △위험물 등이 있다. 윤대중 대표는 “가장 중요한 것은 전력으로 전력안정성을 위해 한전선로와 타 변전선로를 확보해야 하며 이를 통해 정전 및 사고에 능동적인 대처가 가능하다”라며 “전력과 함께 전자파 등에 대한 민원해소가 중요한데 데이터센터 사업에 대한 리스크를 명확히 하고 사업에 체계적인 접근을 해야 한다”고 밝혔다. 진성오 우원엠앤이 상무 ‘데이터센터 기계설비시스템 최신기술 및 설계트렌드’ 발표를 진행했다. 데이터센터는 2000년 이후 매년 5.9% 증가해 2020년 기준 156개로 나타났다. 민간에서 구축, 운영 중인 데이터센터는 88개, 정부 및 공공영역에서 운영하고 있는 데이터센터는 68개다. 데이터센터 설비의 자원사용 효율측정, 평가를 위한 세부지표 표준개발에 그린데이터센터 인증평가 지표가 적용되고 있으며 PUE 외에 △물사용량 △탄소배출 △에너지재활용 △신재생에너지 사용량 등을 평가하는 WUE, CUE, ERF, GEC 등이 활용되고 있다. 열원 및 공조방식에도 변화가 있는데 기존 냉수식, 공랭식, 수냉식 등 열원방식에서 프리쿨링 일체형 냉동기, 항온항습기 등이 추가적으로 설계에 반영되고 있다. 또한 공조방식은 △바닥급기+천장환기 △측면급기+천장환기 △천장급기+측면환기 △Row based Cooling △Rack based Cooing 등과 함께 증발냉각방식도 적용되고 있다. 진성오 상무는 “데이터센터 고객변화의 다양성이 강조되고 공간 확장성, 효율성 등을 고려한 설계에 대한 수요가 증가하고 있다”라며 “모듈러 데이터센터와 같이 시공성에 강점을 둔 데이터센터 등 다양한 형태로 니즈가 구현되고 있다”고 밝혔다. 이어 “특히 설계 초기단계에서 초기투자비 및 시설운영비간 균형을 고려하기 위한 프로그램 툴이 개발, 활용되고 있으며 냉각을 위한 방안으로 수열에너지가 활용되는 등 환경에 대한 지속가능성이 중요한 검토사항으로 떠오르고 있다”고 말했다. 4세션은 연창근 한국설비기술협회 데이터센터기술위원회 위원장이 좌장을 맡았다. △데이터센터, 지속가능성, 그리고 ESG(송준화 데이터센터효율협회 사무국장) △에너지효율적 데이터센터 기술사례(김기홍 기성이앤씨 부사장) △데이터센터 커미셔닝 표준 및 수행사례(박세훈 한일엠이씨 마스터) △데이터센터 냉동기의 효율적 운영과 유지비 절감을 위한 선정방안(최재용 한국코로나 대표) △제대로 활용 해보자! 프리쿨링 칠러!(김종헌 MTES 대표) △데이터센터 DCIM(나광호 어니언소프트 이사) △부산강서 그린데이터센터집적단지 조성(안)(이승희 부산정보산업진흥원 팀장) 등이 발표됐다. 송준화 데이터센터효율협회 사무국장은 ‘데이터센터, 지속가능성, 그리고 ESG’ 발표를 통해 데이터센터의 산업구조 및 시장동향부터 국내·외기업들의 사례를 소개했다. 데이터센터는 초연결 지능화사회의 IT서비스 제공 및 이용을 위한 필수 기반시설로 미래의 데이터센터는 Cloud Computing을 위한 하이퍼스케일 데이터센터와 Edge Computing을 위한 엣지(마이크로) 데이터센터로 이분화될 전망이다. 2026년까지 국내 신규 구축예정인 데이터센터는 21+개, 설치용량 900MW+에 달하며 하이퍼스케일 센터 구축이 늘고 있다. 2020년 기준 국내 10인 이상 기업의 클라우드 이용률은 23.5%에 불과하지만 클라우드 컴퓨팅의 시장잠재력이 높은 상황이다. 또한 한국의 첨단 ICT 기술은 세계적으로 인정받고 있으며 관련 인프라 및 산업이 빠르게 성장하고 있는 가운데 동북아 경제권의 중심에 위치 글로벌 CSP의 데이터센터 확장에 유리한 지리적 이점도 보유하고 있다. 데이터센터산업은 성장과 함께 지속가능성(Sustainability) 향상, ESG경영이라는 새로운 도전에 직면해 있다. 데이터센터 수요와 공급이 폭발적으로 증가함에 따라 사용되는 전력량도 지속적으로 증가하고 있기 때문에 미래사회를 위한 기후변화 대응을 위해 데이터센터의 양적인 측면(Quantity) 뿐만 아니라 질적인 측면(Quality) 까지도 고려해야 한다. 이를 위해서는 전통적인 에너지효율 관리방식인 PUE 개선 외에 CUE, WUE와 같은 신규 핵심시표를 활용해 RE100(탄소중립) 등을 통한 지속가능성을 높여야 한다. 글로벌 데이터센터 운영기업인 에퀴닉스는 2015년 RE100 이니셔티브에 가입해 2030년까지 운영 중인 모든 데이터센터에 100% 신재생에너지를 적용할 예정이며 EU Climate Neutral DataCenter Pact의 REBA(Renewable Energy Buyers)의 창립멤버로 데이터센터 지속가능성 향상을 추진하고 있다. 디지털리얼리티 역시 2016년 데이터센터 및 관계사센터의 RE100추진을 선언했으며 EN50600 기술위원회, 재생에너지구매자연합, USGBC(美 그린빌딩위원회) 등에 참여해 데이터센터 지속가능성 향상을 위해 노력하고 있다. 송준화 사무국장은 “미래사회를 위한 기후변화 대응 및 기업의 사회적 책임 완수를 위해 국내 데이터센터업계도 지속가능한 데이터센터 구축·운영, ESG경영에 적극 참여해야 한다”라며 “또한 산업성장을 저해하지 않으면서 정부의 탄소중립 2050 목표달성 및 데이터센터 지속가능성을 향상시킬 수 있는 다양한 정책적·기술적 제도가 마련돼야 한다”고 강조했다. 김기홍 기성이앤씨 부사장은 ‘에너지효율적 데이터센터 기술사례’ 발표를 통해 국내 데이터센터 설계경험을 공유하고 에너지절약을 위한 차기 데이터센터 설계검토방향을 소개했다. 국내 중소형 데이터센터는 PUE보다는 투자비, 안전성 등에 초점을 맞추고 설계의 잦은 용량변경 경향을 보이고 있다. 동일 공간 내 랙 밀도가 다양한 용량대를 수용하고 있으며 기존 건축물 내 데이터센터를 구축하고 있다. 상업용(코로케이션) 데이터센터의 경우 PUE 및 안전성을 중요시 여기며 TCO, ROI를 고려해 시스템을 선정하고 있다. 일반적으로 서버실 단위로 랙을 통일시키고 있으며 40MW 이상 수전용량을 확보한 대형센터가 주를 이룬다. 또한 국내 기업용, 해외기업용 데이터센터 역시 PUE 및 안전성에 초점을 맞추고 있으며 전용센터와 함께 40MW 이상 수전용량을 보유하고 있다. 기성이앤씨가 주목하고 있는 차세대 데이터센터는 LNG냉열을 활용한 시스템이다. LNG가 보유하고 있는 -160~-140℃의 냉열원을 1차 BRINE(FREON)으로 냉각 후 2차측 열교환기로 공급, ICE WATER를 제조해 데이터센터 온도유지에 필요한 냉열원으로 이용하는 시스템이다. 일반적인 데이터센터의 대단위 전력을 사용하는 냉각방식을 LNG냉열을 이용함으로써 필요 전력을 1/10로 줄여 에너지절감과 탄소저감을 도모할 수 있다. 김기홍 부사장은 “LNG냉열을 적용 시 시스템 안전성 확보가 매우 중요하며 LNG & FREON 열교환기 예비기 설치, 이중화 공급배관 설치가 필요하며 ICE WATER를 제조하는 열교환기를 빙축·수축 또는 판형으로 실시간 공급이 가능토록 구축해야 한다”고 말했다. 박세훈 한일엠이씨 마스터는 ‘데이터센터 커미셔닝 표준 및 수행사례’ 발표를 통해 데이터센터 커미셔닝의 특징과 주요 고려사항을 설명했다. 커미셔닝은 건축주 요구조건에 부합하는 품질의 인도물을 제공하기 위한 품질지향 프로세스로 건축설비시스템 커미셔닝은 시스템이 설계, 설치, 기능, 성능 측면에서 건축주 요구조건에 부합한지 검증하는 과정이다. 데이터센터는 어떠한 비상, 장애상황에도 365일 무중단 운영이 보장돼야 하는 시설이다. 고장 또는 결함, 장애상황을 구현해 무중단 조건을 검증하는 과정은 데이터센터가 운영 중일 때는 수행할 수 없다. 데이터센터 커미셔닝은 건물시스템 운영 전에 실제하거나 잠재적 문제를 명확하게 식별하기 위한 목적이 우선된다. 데이터센터 커미셔닝은 △공장검수 테스트(Factory Test) △설치완료 및 기동테스트(Start-up test) △구성요소 테스트 △시스템 기능테스트(System Functional Test) △전체 건물 테스트(Whole Building Test) 등으로 구성된다. 이러한 과정이 끝나면 최종단계에서 커미셔닝 과정 중 발생한 문제점 조치완료, 건물의 인수인계를 위한 운영자 교육, 커미셔닝 활동 관련문서 및 도서 제출 등까지 연결돼야 한다. 최재용 한국코로나 대표는 ‘데이터센터 냉동기의 효율적 운영과 유지비 절감을 위한 선정방안’ 무급유 인버터 터보냉동기 적용을 통한 데이터센터의 안정적·경제적 운영에 대해 소개했다. 무급유시스템은 오일프리시스템으로 매일, 매주, 매년, 격년 실행돼야 하는 다양한 오일관련 유지관리가 불필요하다. △오일레벨 확인 △오일교환 △오일필터 교환 △오일관리시스템의 주요구성품 점검 및 유지보수 △오일분석 수행 등이 이에 해당되며 연간 3,650달러가량을 절감할 수 있다. 최재용 대표는 “정속형 1,500RT 터보냉동기 8대의 용량을 무급유 인버터 터보냉동기 2대로 대체할 수 있다”라며 “최저 10% 부분부하 운전이 가능하기 때문에 데이터센터 운영 초기에 빈번히 발생하는 냉동기 저부하 서징에 의한 운전불능 문제를 해결할 수 있으며 폭넓은 운전범위로 냉동기 운영 안정화에 효과적”이라고 말했다. 이어 “향후 설계부하의 서버가 채워져 실내부하가 일정하더라도 외기온도 및 서버 사용부하에 따른 냉동기 부분부하 운전이 필요 시 인버터 냉동기 운용으로 에너지절감이 가능하다”고 강조했다. 김종헌 MTES 대표는 ‘제대로 활용 해보자! 프리쿨링 칠러!’를 발표하며 데이터센터 부하특성에 따른 프리쿨링 최적 운전방안을 소개했다. MTES는 지난 10여년간 주한 미군부대의 수많은 건물에 대한 공조부문 엔지니어링과 설계지원을 통해 첨단 공조기술을 보유하고 있으며 십수년간의 엔지니어링 노하우로 한국 기후와 실정에 맞는 국내형 솔루션 개발과 보급에 힘쓰고 있다. 데이터센터를 위한 프리쿨링 냉동기의 특징은 리커버리가 가능하다는 점이다. 프리쿨링 냉동기는 공랭식 외기간접 냉수냉각방식으로 수랭식과 달리 냉각탑, 냉각수 펌프가 필요없어 경제적이다. 응축기 코일외부에 프리쿨링 코일이 위치해 건물에서 돌아오는 냉수가 외부의 프리쿨링 코일에서 먼저 열교환한 뒤 증발기로 들어오는 구조다. 리커버리는 칠러압축기 토출압력을 이용한 온수열원이며 압축기의 폐열을 이용하므로 제습을 위한 에너지비용을 상쇄하는 최적의 옵션으로 각광받고 있다. 특히 여름철 덥고 습한 국내 기후에 맞도록 공랭식의 단점인 하절기 에너지비용을 줄이는 추가적인 효과가 있다. 김종헌 대표는 “엔진이 1개인 비행기와 여러개인 비행기는 안정성 측면에서 많은 차이점을 가지고 있는 만큼 냉동기 역시 스텐바이가 가능한 냉동기모듈시스템으로 최고 가동률을 유지하면서 펌프 동력비는 1/N로 절감할 수 있다는 장점이 있다”고 말했다. 나광호 어니언소프트 이사는 ‘데이터센터 DCIM’ 발표를 통해 데이터센터의 기반시설 관리에 대한 설명을 진행했다. 어니언소프트웨어는 2000년 설립된 데이터센터 운영솔루션 전문기업으로 상업용·기업용 데이터센터는 물론 공공, 금융권 데이터센터에 다양한 운영솔루션을 제공하고 있다. 데이터센터는 다양한 구성요소를 포함하고 있다. 서비스 제공자의 데이터가 앤드유저에게 제공되기 위한 플랫폼인 컴퓨팅 스페이스에는 서버, 스토리지, 랙, 네트워크 등으로 구성돼있으며 데이터센터의 안정적 전력을 공급하기 위한 장비로 서포팅인프라가 존재한다. 서포팅 인프라는 PDU, UPS, 배터리, 발전기, 수배전설비, STS·ATS 등 전력공급 관련기기와 데이터센터 내 온도 및 습도를 유지하기 위한 항온항습기, 고효율펌프, 냉각탑 등이 있다. 에너지 공급상황 및 보안·방재를 관리하기 위한 영역으로 오퍼에이팅 스페이스에 보안 및 방제, DCIMEMS, 사무실이 있다. 이러한 데이터센터 시설을 관리하기 위해서는 하루 총 12억건 이상의 관제점이 수집되고 처리돼야 한다. 여기에는 △전력계통도 △UPS △Li-ion 배터리 △Power Meter △분전반 △TOB △냉열원 계통 △냉각탑, 냉동기 △항온항습기 △공조기 △누수감지 △CCTV △출입통제 △소방 △태양광발전 △환경감시 등 다양한 요소들이 대시보드를 통해 관리되고 분석 및 보고서가 만들어진다. 이승희 부산정보산업진흥원 팀장은 ‘부산강서 그린데이터센터집적단지 조성(안)’을 발표하며 데이터센터 집적단지 조성에 있어 부산의 지리적 요인과 추진경과, 향후 계획 등을 소개했다. 2021년 국가 데이터센터 시범단지이자 클라우드 선도도시로 지정된 부산은 안정적인 전력인프라와 함께 해외로 나가는 해저 광케이블의 90%를 보유하고 있는 데이터요충지다. 특히 데이터센터의 중요성이 날로 증대되고 있지만 수도권에는 수전용량과 부지확보가 어려울 상황에서 부산은 약 2만7,000평규모의 글로벌데이터센터 시범단지에 다양한 기업들의 유지가 완료된 상황이다. 현재 부산 그린데이터센터 집적단지 조성에 대한 타당성 용역이 완료된 상황이며 기업들의 입주의향서 접수 및 적용기술 검토가 진행중이다. 집적단지의 기본방향은 아시아지역 글로벌 데이터센터 허브를 지향하며 친환경·그린데이터센터 단지를 조성하는 것이다. 지역 전·후방 산업과 연계하며 차세대 데이터센터 연구R&D센터 구축 및 전문인력 교육센터 등 지원센터도 들어설 예정이다. 이승희 팀장은 “그린데이터센터 단지조성을 위해 수소연료전지 및 수열에너지 기반 공조시설, LNG 자가발전과 연계한 가스냉난방 활용 및 데이터센터 폐열 활용 인근 건물 난방공급 등 친환경에너지 활용방안을 검토하고 있다”고 말했다.

대한민국의 미래성장동력이 될 데이터센터 기계설비분야의 기술교류, 연구개발, 설비산업 및 국가산업 발전에 이바지하기 위한 정보교류의 장이 펼쳐진다. 한국설비기술협회(회장 김철영)는 5월18일 SETEC에서 열린 ‘2022 대한민국 기계설비전시회(HVAC KOREA 2022)’에서 데이터센터산업 Non-IT 설비인프라 솔루션 개발에 앞장설 데이터센터 기술위원회 발대식을 개최했다. 데이터센터는 ICT 신산업 활성화를 위한 핵심기반시설로 D.N.A(빅데이터, 차세대통신, 인공지능) 및 ICBM(사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 이동통신) 기반 서비스 구현을 위한 데이터의 저장·처리·유통을 하고 있으며 신기술을 활용하는 분야가 점점 늘어나면서 데이터센터의 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 데이터센터는 일반건물대비 약 40~100배 이상의 에너지를 사용하는 최고의 고밀도 에너지다소비 건물군에 해당되며 에너지효율화와 에너지절약, 비용절감 등이 핵심키워드로 작용하고 있다. 24시간 가동되는 데이터센터는 서버운용뿐만 아니라 실내냉각과 습도유지에도 막대한 전력이 소비되고 있다. 수많은 데이터를 보관하고 관리하는 데이터센터의 발열, 탄소 배출, 전력 사용 등 환경에 미치는 영향이 적지 않아 에너지효율화 구현과 에너지절감 등 데이터센터와 환경 문제를 해결하기 위해 다양한 연구가 필요하다. 이에 따라 설비기술협회는 산·학·연 등 다양한 전문가들로 데이터센터 기술위원회를 구성했다. 데이터센터의 효율성을 높이고 기술정보교류, 연구개발, 기술보급, 기술교육 등을 통해 데이터센터 산업발전과 국가산업 발전에 이바지한다는 목적이다. 데이터센터 기술위원회는 데이터센터의 △에너지효율 향상, 탄소중립과 관련된 정책연구 및 조사 △정보교류 및 연구과제 개발 △기술기준, 표준 및 인증 개발 △기술교육 및 전문인력(구축 및 운영) 양성 △데이터센터 구성 솔루션, 가이드(구축 및 운영) 개발 △전시회 및 기술발표회, 강연·강습회, 간담회, 토론회 △에너지효율진단 및 기술자문 △기타 필요한 사항 등을 수행하기 위해 조직됐다. 김철영 회장은 인사말을 통해 “4차산업과 디지털산업이 미래 국가 성장동력으로 떠오른 지금 신산업의 핵심 기반시설인 데이터센터는 그 어느 때보다 중요성이 커졌다”라며 “이에 따라 협회는 그 중요성을 인지해 각 분야의 데이터센터 기술전문가들과 함께 데이터센터 기술위원회를 발족하게 됐다”고 말했다. 연창근 위원장은 “데이터센터 기술위원회는 산·학·연 등 다양한 분야의 전문가들로 구성해 데이터센터 설비관련 에너지효율화 및 관련기술 발전을 목표로 정책연구 및 기술연구개발, 기술정보교류, 기술교육 및 전문인력 양성 등 데이터센터산업 발전을 위한 다양한 활동을 추진할 것”이라며 “이번 발대식이 데이터센터 기술발전의 밑거름이 되길 바라며 위원회 활동에도 많은 관심과 참여 부탁한다”고 말했다.

한국에너지기술인협회(회장 함이호)가 기계설비 유지관리자 직무능력향상 및 성능점검기술 교육과정을 개설하며 그동안 기계설비 유지관리자 교육사업에 대한 관련업계의 갈등이 수면 위로 떠올랐다. 기계설비법 제20조에 따라 건축물의 기계설비 유지관리자로 선임된 자는 선임된 날로부터 6개월 이내에 기계설비 유지관리자 신규교육을, 3년마다 보수교육을 받아야 한다. 교육기관은 국토교통부장관이 정해 고시(국토교통부 고시 제2020-345호)토록 돼 있고 현재 대한기계설비건설협회가 유일하게 지정돼있다. 기계설비법에 따라 일정규모 이상 건축물은 기계설비 유지관리자를 선임해야 하고 유지관리자는 의무적으로 교육을 받아야 하기 때문에 관련 교육사업은 많은 수익이 창출될 수 있다. 기계설비법 제정 당시부터 유관단체 간 눈치싸움이 벌어졌지만 법 제정이 우선돼야 한다는 공감대 형성에 따라 커다란 분쟁으로 이어지지 않고 기계설비법 제정에 핵심역할을 수행한 기계설비건설협회가 단독으로 교육사업을 수행할 수 있었다. 이러한 과정에서 잡음이 아예 없었던 것은 아니었다. 시행령 제정 당시 ‘유지관리교육에 관한 업무를 건설산업기본법 제50조에 따라 설립된 대한기계설비건설협회에 위탁한다’라는 문구가 있었지만 관련단체의 반발로 ‘유지관리교육에 관한 업무를 기계설비와 관련된 업무를 수행하는 협회 중 국토교통부장관이 정해 고시하는 협회에 위탁한다’로 수정됐다. 교육기관 지정에 대한 격위가 시행령에서 행정규칙으로 하향됐으나 교육기관은 원안대로 기계설비건설협회 단독으로 지정됐다. 교육기관 위임을 시행령이 아닌 행정규칙에서 정하도록 함으로써 향후 수정의 여지를 크게 남겨놓은 것으로 일단락 됐지만 현재까지도 기계설비 유관단체들 사이에서는 기계설비건설협회의 단독 교육사업 위탁에 대한 불만을 가지고 있다. 유지관리자 교육기관 지정에 대한 갈등은 최근 에너지기술인협회가 ‘기계설비 유지관리자 기본과정’을 개설하며 재점화됐다. 에너지기술인협회에 따르면 기계설비유지관리자의 95% 이상이 ‘에너지관리’분야 국가기술자격을 보유한 에너지기술인이고 이들을 회원으로 하는 에너지기술인협회는 법제정 당시부터 유지관리자 등급과 관련한 민원이 쏟아졌다. 최근에는 유지관리자로 선임되고 기계설비건설협회에서 교육을 받았지만 유지관리업무를 어떻게 해야하는지 모르겠다는 항의가 대다수이며 기계설비건설협회에 문의해도 전문성이 떨어지는 답변으로 현장애로가 크다는 불만이 이어지고 있다. 이에 따라 에너지기술인협회는 회원에 대한 유지관리에 대한 이해도를 높이고 현장적용이 가능하도록 자체적으로 ‘기계설비 유지관리자 기본과정’ 동영상 교육콘텐츠를 개설해 회원에게 무료로 제공하고 있다. 에너지기술인협회의 기계설비 유지관리자 교육과정은 현재 △제1강-기계설비 기술기준 설명 △제2강-유지관리 점검표 작성 및 유지관리계획서 작성 실무다. 또한 유지관리자 교육을 수강한 사람을 대상으로 △제3강 점검·측정장비 취급법 △성능점검 점검표 작성 및 보고서 작성 실무 △측정·점검장비 현장취급 실무 △소양교육 등으로 구성해 성능점검 전문가 양성을 추진하고 있다. 에너지기술인협회 온라인교육센터에서 관련교육을 회원에 한해 신청할 수 있으며 5월7일 기준 ‘제1강-기계설비 기술기준 설명(4차시)’이 업로드, 57명이 교육을 수강 중이다. 5월 중 ‘제2강-유지관리 점검표 작성 및 유지관리계획서 작성실무(4차시)’를 대한민국명장, 산업현장교수 등 각 분야별 전문가가 참여해 제작한 교육영상을 업로드할 예정이다. 에너지기술인협회의 관계자는 “기계설비 유지관리자의 가장 핵심기술자 단체인 에너지기술인협회가 기계설비 및 건설과 어떠한 이해관계도 없다며 입법단계부터 철저히 배제됐지만 현재 기계설비 유지관리자를 에너지기술인이 겸직하며 업무의 과중도가 가장 높아 이에 대한 항의가 결국 우리협회로 몰리고 있다”라며 “현재 협회는 회원의 업무적응력을 키울 수 있도록 이해타산과 관계없이 회원에게 교육을 통해 민원을 해소해나가고 있으나 정작 이러한 문제를 해소해나가야 할 국토부와 기계설비 유지관리자의 경력관리와 교육을 전담하는 기계설비건설협회에서의 안이한 대응에 대해 매우 유감스럽게 생각하고 있으며 책임있는 조치를 바라고 있다”고 말했다. 이어 “비록 기계설비 유지관리자의 95% 이상이 에너지기술인이지만 기계설비법으로 인해 우리협회가 항의를 받아야 할 그 어떤 이유가 없으므로 기계설비의 모든 행정행위를 독점하고 있는 기계설비건설협회의 책임있는 행동이 요구된다”라며 “국토부는 보다 폭넓게 기계설비에 대한 교육경험이 풍부한 교육기관의 지정이 필요하다”고 말했다.

한국에너지기술평가원은 2022년도 제1차 에너지기술개발사업 신규지원대상과제 중 ‘태양열(광), 지열 등 재생에너지를 이용한 바이오매스(가축분뇨) 고체연료화 모델 개발 및 경제성, 환경성을 위한 선행조사·연구’과제의 주관기관으로 한경대 산학협력단을 선정했다고 밝혔다. 이번 과제는 소득증가에 따른 식생활의 변화로 매년 발생량이 증가하고 있는 가축분뇨를 태양열, 지열 등 재생에너지를 통해 고체연료로 탈바꿈하고 경제성, 환경성을 확보할 수 있는 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 주관기관인 한경대 산학협력단을 중심으로 △가람이앤지 △고등기술연구원 △한국산업기술시험원 △환경전략연구원 △SK인천석유화학 등이 공동연구개발기관으로 참여한다. 한경대 산학협력단은 경제성, 환경성 분석 기반 가축분뇨 자원화사업 종합 추진방안 도출을 수행하며 가람이앤지는 가축분뇨 자원화사업의 실태를 조사하고 문제점을 도출할 계획이다. 산업기술시험원은 가축분뇨 자원화사업과 재생에너지 융합설계기술을 마련하며 고등기술연구원은 가축분뇨 자원화사업 공정모델을 도출한다. 환경전략연구원은 가축분뇨 자원화사업의 경제성, 환경성 확보방안을 마련하며 SK인천석유화학은 가축분뇨 자원화사업의 사업화모델 개발을 수행할 계획이다. 이번 과제를 통해 농산부산물과 가축분뇨 고체연료화에 대한 안정적인 기술개발체계를 확보하고 온실가스 배출권거래제도와 연계한 온실가스 감축방법론 개발방향을 확립할 수 있을 것으로 보인다. 가축분뇨 고체연료화…환경성·경제성 확보 중점가축분뇨 고체연료화 제시모델의 경제성, 환경성을 분석하기 위해 △타부처 가축분뇨 자원화사업 사례 선행조사 및 연구 △경제성, 환경성 향상을 위한 재생에너지 융합기술방안 연구 △가축분뇨 고체연료화사업 탄소배출권 연계 사업화모델 개발 △가축분뇨 고체연료화시설 환경관리방안 연구 등이 추진된다. 가축분뇨 자원화사업 사례 선행조사·연구를 통해 가축분뇨 자원화를 위한 부처별 협업방안이 도출되고 환경부, 농식품부 가축분뇨 추진사례 전수조사 및 문제점을 통해 환경성, 경제성을 고려한 가축분뇨 자원화사업방안이 제시될 것으로 기대된다. 가축분뇨 고체연료화를 위한 재생에너지 융합기술방안을 도출하기 위해 △태양열(광) △수열 △지열 △혐기소화 공정 △발전열 등의 활용방안을 제시하며 에너지절감형 공정개선 및 자동제어시스템 모델이 연구된다. 가축분뇨 고체연료화사업의 탄소배출권을 연계하기 위해 가축분뇨 자원화 공정의 CO₂ 배출량을 산정하고 REC·CER 등과의 연계방안을 마련한다. 가축분뇨 고체연료화시설의 환경관리 방안을 마련하기 위해 악취, 폐수, 분진, 중금속 등의 유해물질 저감과 친환경적 시스템모델을 연구할 방침이다. 이번 과제의 연구책임자인 윤영만 한경대 교수는 “가축분뇨는 농업분야에서 발생하는 중요한 바이오매스 자원으로 가축분뇨의 에너지화는 향후 농업부문 탄소중립 달성을 위한 핵심기술”이라며 “현재 가축분뇨를 에너지화할 수 있는 기술은 바이오가스화와 고체연료화가 있다”고 밝혔다. 이어 “바이오가스화에는 수분함량 90% 이상의 양돈슬러지를 활용하고 있으며 고체연료화에는 수분함량 80% 미만의 우분을 활용하고 있다”라며 “특히 고체연료화는 가축분뇨를 건조, 탄화시켜 연소용 연료로 제조, 이용하는 것으로 건조 및 탄화과정에서 많은 에너지가 소비돼 경제성이 낮은 상황”이라고 덧붙였다. 윤 교수는 또한 “이번 과제는 가축분뇨 고체연료의 경제성을 제고하기 위해 태양열, 바이오가스 발전열 등 재생에너지이용을 통해 제조과정의 경제성을 향상시키는 특징을 가지고 있다”고 강조했다.

탄소중립이란 배출원이 배출한 만큼을 흡수원이나 다시 흡수하도록 해 실직적인 온실가스 배출량은 ‘ZERO(0)’로 만드는 것을 의미한다. 정부는 신재생에너지공급의무화(RPS)비율을 2026년까지 법정상한힌 25%로 단계적으로 상향할 예정이다. 또한 정부는 2050년까지 온실가스 국내 순배출량 ‘0’ 달성을 의미하는 탄소중립을 실현하기위해 ‘미래생존을 위한 마지막 기회’라는 슬로건을 내걸고 2050 탄소중립 시나리오를 심의, 확정했다. 제주도는 제주도를 탄소없는 섬으로 만들기위해 2012년 CFI(Carbon Free Island) 2030'계획을 수립하고 재생에너지보급 확대정책을 시행해 왔다. 2022년 2월 기준 제주도 신재생에너지설비용량은 828MW에 달하며 2020년도 발전비중은 약 20%를 달성했다. 그러나 목표에 도달하기도 전부터 수요와 공급 불일치, 즉 전기소비량보다 생산량이 더 많아지게 되자 결국 제주도는 재생에너지설비의 가동을 강제로 중단하는 출력제한(Curtailment)을 시행하고 있다. 2016년 6회였던 재생에너지 출력제한은 2017년 14회, 2018년 15회, 2019년 46회, 2020년 77회로 급증하다 2021년 64회로 다소 감소하는 것으로 나타났다. 이는 4월부터 HVDC 제1연계선 70MW 역전송 효과였다. 재생에너지 보급과 확산으로 인한 출력제한 문제는 국내뿐만 아니라 선진국 및 동남아시아에서 빈번하게 발생하고 있으며 다양한 대응책이 강구되고 있다. 베트남은 2045년까지 재생에너지비중을 75%로 계획하고 있으며 지속적인 보급과 확산으로 과잉생산되는 출력제한이 발생하고 있다. 대응책 마련이 시급한 가운데 에너지기술평가관리원이 발주한 ‘재생에너지 출력제한을 이용한 P2Heat 기술개발’은 열에너지 중심의 전환·저장·활용시스템 구축 등 섹터커플링 기술개발 고도화와 건물, 상업, 농·수산업 부문의 섹터커플링기술 도입으로 에너지이용 합리화, 효율화 및 탈탄소화를 추진하기 위해 마련됐으며 제주에너지공사 컨소시움(이하 제주컨소)이 최근 수주했다. 제주컨소에는 △제주대 △에너지기술연구원 △생산기술연구원 △한화에너지 △인터텍 △에코브레인 △냉동공조산업협회 등이 참여하고 있다. 특히 제주컨소에 참여하고 있는 한화에너지는 베트남 캄람지역에 100MW급 태양광발전소를 운영하고 있으며 2021년 출력제한으로 전년대비 13% 이상 매전량이 감소할 정도로 출력제한을 대응한 기술개발 필요성을 어떤 기관, 기업보다 P2H기술의 중요성을 알고 있다. 제주컨소는 이번 R&D를 통해 국내 기술개발 및 실증연구를 토대로 베트남 및 동남아시아에 출력제한 대응 솔루션과 기술을 개발하고 해외진출을 도모할 계획이다. 섹터커플링 기술개발 고도화 재생에너지 출력제한 대응 P2H 시스템 기술개발의 연구목표는 변동성재생에너지(VRE) 출력제한(curtailment) 및 과전압 해소 등 전력계통 유연성 제고로 전력 공급의 신뢰성, 안정성 향상 등 전기의 품질을 유지하고 열에너지중심의 전환-저장-활용 시스템 구축 등 섹터커플링 기술개발 고도화를 추진하는 것이다. 또한 건물, 상업, 농수산업부문 섹터커플링기술 도입을 통한 에너지이용 합리화, 효율화 및 탈탄소화도 추진한다. 제주에너지공사의 관계자는 “전 세계적 기후위기에 따른 탄소중립 글로벌 뉴노멀 탄소중립 선언, 신재생에너지산업 중요성 확대 등이 세계적 흐름이다보니 탄소중립 여정이 본격화됐으며 에너지부문이 국내 탄소배출량의 87%를 차지하는 만큼 탄소중립의 핵심”이라며 “분산에너지 활성화, 출력제한 해소를 위한 제주지역에 대한 관심이 증가하고 있어 이를 위한 P2Heat 등 에너지통합시스템(섹터커플링) 기술개발이 필요하며 국내 최종에너지소비의 약 30% 이상을 차지하는 열에너지의 탈탄소화가 시급한 상황”이라고 밝혔다. 이 관계자는 “제주도 탄소중립 실현 및 재생에너지 출력제한을 이용한 P2Heat시스템 개발로 탄소없는 섬 제주도를 실현하는 한편 전국 1위 재생에너지 경쟁력과 산업부문별 P2H 연계로 탄소중립 동력화와 국내 확산 모델을 제시할 것”이라고 강조했다. 올해부터 2025년까지 총 106억원 내외 연구개발비가 지원되는 이번 과제는 시작품 단계에서는 출력제한에 대응하는 플러스 수요반응 자원 정확성 및 실효성을 위한 플랫폼을 개발하고 경제성 분석 및 수요관리 프로그램 연계 비즈니스모델을 개발하게 된다. 또한 에너지원별, 수요처별 에너지사용데이터 기반 빅데이터 분석 및 열에너지 공유거래 모델도 개발한다. 실용화단계에서는 초과전력 활용 MW급 친환경 멀티소스 열에너지 생산기술 및 공급-소비 최적화 P2Heat 기술과 2개소 이상 이종 대형 열에너지 수요처에 적합한 축열조, 열매체 등을 이용한 전력-열소비 기술을 개발할 계획이다. 또한 재생에너지 초과전력 연계 공동 축열 및 열분배기술, 열택배에 의한 농수축산시설 열공급 적용 및 실증도 진행한다. ‘탄소없는 섬, 제주(CFI JEJU)’ 프로젝트 이행을 위해 설립된 제주에너지공사는 이번 P2H 과제의 총괄주관이다. 현재 동복북촌, 행원, 가시리, 김녕, 신창 등 56MW 풍력발전단지를 운영하고 있으며 P2G, ESS 등 재생에너지 출력제한 완화사업을 추진하고 있다. 참여기관인 제주대학교 산학협력단은 열에너지 및 에너지모니터링 선행연구실적을 보유하고 있어 이번 과제에서 기 구축 시설농가와 실증사이트 연계를 맡았다. 에너지기술연구원은 계간축열시스템이 포함된 독립형 열네트워크인 진천 친환경에너지타운 구축 및 다수의 실증과제를 수행한 경험이 풍부하며 생산기술연구원은 예열연소 부하를 절감하는 배열회수 열에너지저장시스템과 150℃ 이하 저온 열회수를 위한 열화학식 복합축열 소재 및 시스템을 개발, 이번 과제에서 역할이 크다. 종합에너지 솔루션 보유기업인 한화에너지는 신재생에너지 에너지자립률 100%, 태양광·풍력·ESS 및 마이크로그리드 솔루션을 적용해 죽도 에너지자립섬 구축을 수행했으며 PV·ESS·EMS·MG 관리시스템에 대한 전문성을 바탕으로 설계, 분석, O&M 등 에너지생산 프로세스 전반에 걸친 종합적인 에너지솔루션을 보유하고 있다. 온배수열, 해수열, 지하수열 등 수열원 기반 열에너지 및 환경시설제어, 통합관리 전문기업 인터텍은 수열원 열에너지 활용 기반 농가시설온실 냉난방시스템 설비 및 공사는 물론 열에너지 기반 공장 및 건축물, 타운하우스 냉난방설비 공사 및 ICT기반 에너지모니터링 및 운영제어기술과 플랫폼 개발 역량이 뛰어나다. P2H 연계 플러스DR 플랫폼을 개발할 에코브레인은 기상예측자료 기반 재생에너지 발전 출력 예측기술과 전국계통 재생에너지 통합관제 모니터링시스템을 구축했으며 태양광, 풍력 등 재생에너지 발전사업에 맞춤형 정보를 제공하고 국가 그리드 그린에너지 빅데이터센터를 구축했다. 냉난방설비(TC86)관련 KS표준 표준개발협력기관(COSD)이며 단체표준 25개를 제정한 경험이 풍부한 한국냉동공조산업협회는 국내 안전규격, 표준화 활동은 물론 국제적 환경규제 및 친환경 정책 등 방향 수립을 위한 세계냉동공조협의회(ICARHMA) 활동을 바탕으로 이번 R&D를 통한 독자적인 표준 개발에 역량을 발휘한다.

기후위기로 인한 리스크 평가로 기업의 ESG 경영이 기관 투자자의 중요한 관심사가 되며 기업의 탄소경영이 필수로 자리 잡은 시대다. 지난해 12월 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)에서 파리협약 제6조 국제탄소시장에 대한 ‘세부 이행 규칙(Paris Rulebook)’을 완성했다. 이는 국가 간 온실가스 배출권을 거래하는 시장의 통일된 국제 규범을 제정한다. 이번 파리협약 제6조 이행 규칙이 마련됨에 따라 △탄소배출권 시장의 확대 △ESG 투자 포트폴리오 다양화 △ESG경영의 안정성 확보에 기여할 것으로 예상된다. 450개 금융기관이 참여하는 글래스고 금융연합(GFANZ)을 이끄는 마크 카니 공동대표 로이터통신과의 인터뷰에서 COP26의 합의로 시장가치 1,000억 달러에 달하는 탄소시장이 탄생할 것으로 예측하고 있다. 기후변화센터(이사장 유영숙)는 29일 아티에코(대표 김유미)와 자발적 탄소시장 플랫폼 ‘아오라(AORA)’ 개설하고 양 기관의 상호 협력을 위한 업무 협약을 체결했다. 플랫폼 아오라는 ‘Alliance for Our Responsible Action’의 약어로 스페인어의 ‘지금(Ahora)’이라는 단어에서 영감을 얻은 명칭이다. 자발적 탄소시장 참여를 통해 ‘책임감 있는 행동으로 지금 기후변화대응에 함께 하자’라는 메시지를 내포하고 있다. 플랫폼 아오라는 NGO를 중심으로 한 공공성, 외부 자문을 통한 전문성, 블록체인 기술력을 더해 자발적 탄소시장 활성화 및 자발적 탄소배출권에 대한 신뢰성 강화 등을 목표로 론칭했다. 금융, 법, 시장 등 관련분야 전문가로 구성된 운영위원회를 구성하고 배출권거래제 실무경험을 갖춘 금융 전문가를 운영위원장으로 위촉해 플랫폼 운영의 전문성을 도모할 계획이다. 현재 자발적 탄소시장 플랫폼은 해외의 골드스탠다드(Gold Standard), 베라(VERRA)와 같은 해외 비영리 기관에 의해 활발하게 운영되고 있으나 국내의 자발적 탄소시장은 아직 걸음마 단계에 있다. 플랫폼 아오라를 통해 개인, 기업 등의 다양한 주체들은 자발적 탄소시장에 보다 쉽게 접근할 수 있고 자발적 탄소시장 배출권 거래 및 국내외 탄소 감축사업의 인증도 받을 수 있게 된다. 아오라를 통해 개인도 온실가스 감축활동에 참여한다는 자부심을 가질 수 있게 되며 기업들의 자발적 탄소시장 참여 의지도 확대될 것으로 전망된다. 기업들이 RE100 및 탄소중립 목표를 설정하고 다양한 로드맵을 구성하고 있으므로 아오라는 기업들의 기후위기 대응을 위한 종합 솔루션을 제공할 계획이다. 기후변화센터는 2008년 설립된 국내 최초의 기후변화 대응 비영리 민간단체로 국내 다양한 계층의 인식제고 및 정책제언 활동을 추진해오고 있으며 2014년부터는 해외 클린스토브사업 등을 통해 기후변화에 취약한 개발도상국의 기후변화 대응 역량을 강화를 위해 힘써오고 있다. 아티에코는 블록체인기반 플랫폼 솔루션 및 보안을 제공하는 IT기업이다. 친환경 제3세대 블록체인 엔진기술을 이용해 블록체인 및 NFT에 기반한 자발적 탄소시장 플랫폼 및 운영 서비스를 제공하고 플랫폼 운영의 안전성에 기여하는 것을 목표로 한다.